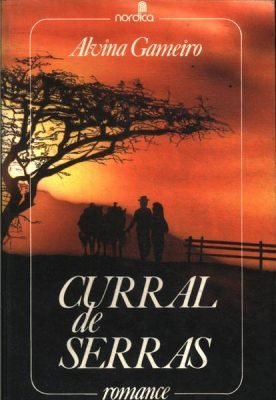

Como flashes, as cenas vêm à memória num supetão, de repente, não mais que de repente, como diria o poeta Vinicius de Moraes. Data: 2009. Evento: Salão do Livro do Piauí. Edição: 7ª. Local: Complexo Cultural Praça Pedro II. Ano: Alvina Gameiro, escritora oeirense nascida em 1917. Objetivo: resgatá-la do esquecimento literário e afetivo. Convidados: Argemiro e Gutemberg Gameiro, filhos da homenageada que abriram a vasta programação do Salipi. Numa das poltronas do Theatro 4 de Setembro, lotado de professores e alunos, ouvi com atenção suas falas, não perdendo nenhum detalhe. Saudade e amor foram a tônica das exposições, bom destacar, a ponto de emocionar os presentes, inclusive o autor dessas mal traçadas linhas. Que ela foi uma artista multifacetada, tendo enveredado, quebrando tabus, pelos caminhos da escrita (poesia e ficção) e das artes plásticas (pintura), atividades que a tornaram uma mulher à frente de seu tempo; Que abraçou também o magistério, trabalhando como professora em instituições do Piauí, Ceará e Maranhão; Que era filha de Vitória Fernandes e  Antônio Pedro, o pai funileiro português de muito prestígio na época, morador de Teresina por 30 anos e amigo de intelectuais (Higino Cunha, Martins Napoleão, Esmaragdo de Freitas e Celso Pinheiro); Que casou com o engenheiro Argemiro Gameiro, nascendo da relação três filhos, eles dois e mais a Elizabeth; Que publicou alguns livros, entre os quais Chico Vaqueiro no Meu Piauí (1971), Curral de Serras (1980) e O Vale das Açucenas (1963); Que embora tenha morado fora – Fortaleza, São Luís, Los Angeles e Brasília –, a mãe nunca esqueceu sua terra natal, sendo o Piauí não apenas referência estética, mas, segundo a própria Alvina, “o doce lenitivo para remir saudades e conservar-me viva e conformada na distância”; Que ela pesquisou muito pra construir sua obra literária, sobretudo, o repertório linguístico das pessoas comuns do sertão piauiense a fim de dar verossimilhança às personagens criadas; Que Alvina Gameiro teve a obra reconhecida em vida, daí ter sido eleita membro da Academia Piauiense de Letras (APL), Cadeira 14, a partir dali se incorporando à Casa de Lucídio Freitas; Que ela foi uma mulher sensível, feminista, inteligente, mãe dedicada, esposa amorosa, amiga compreensível e artista talentosa; Que a mãe, enfim, a dona Alvina Fernandes Gameiro, encantou-se aos 82 anos, em Brasília, no ano de 1999; Que antes de encerrarem, nada mais oportuno que ler um trecho de Curral de Serras, tomando o livro um deles e mandando ver: “Num átimo, reentei o cabra e em antes dele brandir o punhal, eu prendia o pulso do braço, adonde os dedos apertavam a arma; atravancava minha outra mão por debaixo da queixada dele, focando quanto podia um sojigado p’ra trás; passei rasteira depressa e estalei o homem no chão. Que já tinha deferido chave de braço e jogado o punhal na distância. Obrei no bruto de zás-trás, em tanto gasto de força, que parti o braço do homem. Ele, de papo p’r’o ar, me passou tranca de rins pela frente, querendo, desesperado, segurar meu ombro com a mão esquerda, com tenção d’alcançar minha garganta, mas finquei cotovelada no músculo da coxa do valentão

Antônio Pedro, o pai funileiro português de muito prestígio na época, morador de Teresina por 30 anos e amigo de intelectuais (Higino Cunha, Martins Napoleão, Esmaragdo de Freitas e Celso Pinheiro); Que casou com o engenheiro Argemiro Gameiro, nascendo da relação três filhos, eles dois e mais a Elizabeth; Que publicou alguns livros, entre os quais Chico Vaqueiro no Meu Piauí (1971), Curral de Serras (1980) e O Vale das Açucenas (1963); Que embora tenha morado fora – Fortaleza, São Luís, Los Angeles e Brasília –, a mãe nunca esqueceu sua terra natal, sendo o Piauí não apenas referência estética, mas, segundo a própria Alvina, “o doce lenitivo para remir saudades e conservar-me viva e conformada na distância”; Que ela pesquisou muito pra construir sua obra literária, sobretudo, o repertório linguístico das pessoas comuns do sertão piauiense a fim de dar verossimilhança às personagens criadas; Que Alvina Gameiro teve a obra reconhecida em vida, daí ter sido eleita membro da Academia Piauiense de Letras (APL), Cadeira 14, a partir dali se incorporando à Casa de Lucídio Freitas; Que ela foi uma mulher sensível, feminista, inteligente, mãe dedicada, esposa amorosa, amiga compreensível e artista talentosa; Que a mãe, enfim, a dona Alvina Fernandes Gameiro, encantou-se aos 82 anos, em Brasília, no ano de 1999; Que antes de encerrarem, nada mais oportuno que ler um trecho de Curral de Serras, tomando o livro um deles e mandando ver: “Num átimo, reentei o cabra e em antes dele brandir o punhal, eu prendia o pulso do braço, adonde os dedos apertavam a arma; atravancava minha outra mão por debaixo da queixada dele, focando quanto podia um sojigado p’ra trás; passei rasteira depressa e estalei o homem no chão. Que já tinha deferido chave de braço e jogado o punhal na distância. Obrei no bruto de zás-trás, em tanto gasto de força, que parti o braço do homem. Ele, de papo p’r’o ar, me passou tranca de rins pela frente, querendo, desesperado, segurar meu ombro com a mão esquerda, com tenção d’alcançar minha garganta, mas finquei cotovelada no músculo da coxa do valentão  e soquei o homem de costas umas três vezes na terra”, levando o outro também, pra reafirmar o conhecimento da obra da mãe, a recitar alguns versos de Chico Vaqueiro do Meu Piauí, obra na qual celebra o homem simples e as belezas naturais de sua terra natal: “O esplendor do luar, que mais e mais fulgura,/ de prata banha inteira a máscula figura,/ tão imóvel que até nos lembra uma escultura/ de guerreiro lendário ou místico profeta…/ É que o Vaqueiro escuta em meio à noite quieta,/ sua alma que se dá a cantares de poeta…”, e mais não precisaram dizer, Argemiro e Gutemberg, pois estávamos mais que satisfeitos dos escritos e feitos de Alvina Gameiro ao longo da vida bem vivida e a serviço do magistério e da arte, merecendo de todos nós aplausos e eterna admiração, ou, parafraseando Torquato Neto, nosso “Anjo torto”, louvando quem bem merece – lembremos sempre dessa sábia lição –, deixamos o ruim de lado. Não é mesmo?

e soquei o homem de costas umas três vezes na terra”, levando o outro também, pra reafirmar o conhecimento da obra da mãe, a recitar alguns versos de Chico Vaqueiro do Meu Piauí, obra na qual celebra o homem simples e as belezas naturais de sua terra natal: “O esplendor do luar, que mais e mais fulgura,/ de prata banha inteira a máscula figura,/ tão imóvel que até nos lembra uma escultura/ de guerreiro lendário ou místico profeta…/ É que o Vaqueiro escuta em meio à noite quieta,/ sua alma que se dá a cantares de poeta…”, e mais não precisaram dizer, Argemiro e Gutemberg, pois estávamos mais que satisfeitos dos escritos e feitos de Alvina Gameiro ao longo da vida bem vivida e a serviço do magistério e da arte, merecendo de todos nós aplausos e eterna admiração, ou, parafraseando Torquato Neto, nosso “Anjo torto”, louvando quem bem merece – lembremos sempre dessa sábia lição –, deixamos o ruim de lado. Não é mesmo?

nos absurdos de um triângulo amoroso, que tem início com o desaparecimento de uma criança. Quando os pais vão à delegacia dar queixa, a verdade não custa a aparecer: crime passional. A desbocada Rita (Leandra Leal) havia sequestrado a criança para chantagear o impulsivo Bernardo (Milhem Cortaz), casado com Sylvia, mulher serena e de gestos tranquilos. Tomados em separado, os depoimentos do trio registram uma teia de mentiras, amor, vingança e ciúmes. A partir das versões e álibis apresentados, flashbacks ilustram pontos de vista distintos, mostrando versões contraditórias e a fragilidade de cada um deles. Bom é ver a metamorfose dos três ao longo da história, de personagens inofensivas a figuras diabólicas, irreconhecíveis ao revelarem do que são capazes para alcançar seus objetivos. O filme recebeu prêmios importantíssimos nos festivais de Toronto (Seleção Oficial), San Sebastian (Melhor Filme), Havana (Melhor Opera Prima) e Rio (Melhor Filme e Melhor Atriz).

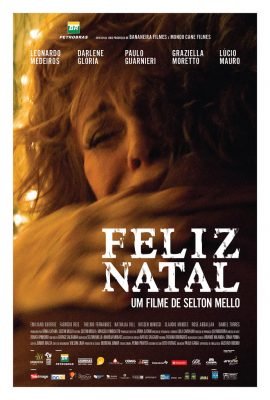

nos absurdos de um triângulo amoroso, que tem início com o desaparecimento de uma criança. Quando os pais vão à delegacia dar queixa, a verdade não custa a aparecer: crime passional. A desbocada Rita (Leandra Leal) havia sequestrado a criança para chantagear o impulsivo Bernardo (Milhem Cortaz), casado com Sylvia, mulher serena e de gestos tranquilos. Tomados em separado, os depoimentos do trio registram uma teia de mentiras, amor, vingança e ciúmes. A partir das versões e álibis apresentados, flashbacks ilustram pontos de vista distintos, mostrando versões contraditórias e a fragilidade de cada um deles. Bom é ver a metamorfose dos três ao longo da história, de personagens inofensivas a figuras diabólicas, irreconhecíveis ao revelarem do que são capazes para alcançar seus objetivos. O filme recebeu prêmios importantíssimos nos festivais de Toronto (Seleção Oficial), San Sebastian (Melhor Filme), Havana (Melhor Opera Prima) e Rio (Melhor Filme e Melhor Atriz). da solidão e dos desencontros pessoais. As feridas estouram quando Caio (Leonardo Medeiros) resolve passar o Natal com a família, depois de anos ausente e sem dar notícias. A recepção não é das melhores. Além do mal-estar causado, ele é recebido friamente por todos, exceto por Mércia (Darlene Glória), a mãe que sempre o amou e metida com bebidas e psicotrópicos. Do pai (Lúcio Mauro), que vive atualmente com mulher de caráter duvidoso, não recebe um cumprimento sequer. Como não bastasse, seu irmão Theo (Paulo Guarnieri) sofre com o casamento em crise, apesar de ter uma amante. No fundo, a presença de Caio altera não somente a vida dos outros, mas a sua própria na eterna busca de identidade. Filme denso e perturbador, daqueles que nos levam a refletir sobre um monte de coisas, sobretudo, a respeito dos paradoxos da vida.

da solidão e dos desencontros pessoais. As feridas estouram quando Caio (Leonardo Medeiros) resolve passar o Natal com a família, depois de anos ausente e sem dar notícias. A recepção não é das melhores. Além do mal-estar causado, ele é recebido friamente por todos, exceto por Mércia (Darlene Glória), a mãe que sempre o amou e metida com bebidas e psicotrópicos. Do pai (Lúcio Mauro), que vive atualmente com mulher de caráter duvidoso, não recebe um cumprimento sequer. Como não bastasse, seu irmão Theo (Paulo Guarnieri) sofre com o casamento em crise, apesar de ter uma amante. No fundo, a presença de Caio altera não somente a vida dos outros, mas a sua própria na eterna busca de identidade. Filme denso e perturbador, daqueles que nos levam a refletir sobre um monte de coisas, sobretudo, a respeito dos paradoxos da vida.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack