Uma autobiografia diferenciada

Coisas e outras

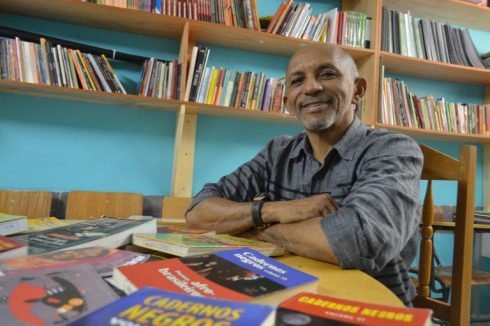

ENTREVISTA / Por Wellington Soares, professor e escritor

Muitas são as pessoas que escrevem poesia, mas poucas as que encarnam, literalmente, o significado do termo. Uma dessas é, sem dúvida, o Élio Ferreira, florianense da gema que, aos oito anos, já improvisava os primeiros versos. Mas tudo começou, faz questão de frisar, ao ouvir as fábulas orais de matriz africana e indígena, bem como as narrativas de experiências vividas, contadas pelos pais, familiares e amigos.

Depois vieram as leituras, na adolescência, de grandes nomes da literatura nacional. Entre eles, Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles e Manuel Bandeira. Foi essa combinação de “escrevivências” e gosto pelos livros que o arrastou, de forma irremediável, aos braços sedutores da poesia – a ser o que é, o que sente, o que pensa e, sobretudo, a encontrar sentido em viver.

São muitas as imagens que guardo na memória dessa relação, íntima e amorosa, do Elio com a poesia declamada ou lida, dentro e fora do estado. Primeiro, ele recitando seus textos, como autêntico poeta-performer, em tudo que é canto. Praças, escolas, universidades, rodoviárias e Palácio do Karnark, sede do governo do Piauí. Para tanto, pintava a cara de branco, usava um blusão colorido (ou capa preta) e, o mais importante, empunhava um pequeno megafone, por meio do qual soltava o verbo e petardos de versos.

Ao homenageá-lo em 2019, na Balada Literária/PI, tive a oportunidade de conhecê-lo melhor e de perto. Estivemos juntos em Floriano (sua terra natal), Oeiras, Parnaíba, Teresina e São Paulo, onde também é conhecido e celebrado. Foram dias compartilhando paixões comuns sobre livros, música, cinema, educação, cultura e sonhos de um Brasil realmente democrático e solidário. Nessas travessias, deparei-me com, além de poeta extraordinário, uma figuraça humana sem igual.

Como bom papeador, aqui Elio Ferreira fala de quase tudo, sobretudo, das obras lançadas – Poemartelos, O contra-lei, América negra, entre outras –, das autoras e dos autores que ama, das histórias ouvidas dos pais e tias, da formação acadêmica e, humildemente, dá “conselhos” aos jovens que estão pensando em trilhar esse desafiador caminho de ser escritor. Antes, porém, avisa: “O poeta negro é um estado permanente de amor e indignação, um cavalo de Ogum em compromisso com a História e a vida das pessoas negras”.

Conceição Evaristo diz que o importante não é ser o primeiro ou primeira, o importante é abrir caminhos. Sua literatura reflete essa ideia também?

Não tenho como afirmar, categoricamente, em que circunstâncias Conceição Evaristo fez essa afirmação. Mas sei o que isso significa para nós, escritores negros e escritoras negras. De certo, minha poesia abriu caminhos para mim mesmo e, creio que, de algum modo, para a consciência da negritude dos jovens leitores e poetas negros. Poesia é o que sou, o que sinto, o que penso e vivo no mundo. Não sei o que seria da humanidade sem a poesia e os poetas. Isso pode parecer para muitos que estou blefando ou perdi a razão. Poesia é fogo no monturo. Poesia é incêndio silencioso no oleoduto. Poesia é água de beber para matar a sede da gente. Temos o anseio inadiável de contar as experiências de dor e esperança pessoal e coletiva das pessoas negras. Vivenciamos o presente e o passado para restabelecer a tradição de cantar/contar como a performance dos griots/diéli, a herança oral dos nossos ancestrais contadores de história oriundos da África, transmitida de geração em geração pelos nossos pais e avós. O significado de abrir caminhos também diz respeito à recusa do preconceito, do racismo estrutural, da invisibilidade social, da crueldade, do genocídio brutal e costumaz contra as crianças e os jovens negros e pobres no Brasil. O que é de fato abrir caminhos? Reporto-me aqui à sabedoria dos provérbios africanos, em particular a esses versos bambaras: “O que eu sei/eu aprendi de alguém/o que se diz hoje/desde sempre existiu”. Nada me faz crer, se, em alguma ocasião, fui “o primeiro”, tampouco tenho a dimensão exata do que seja “abrir caminhos”. Improvisei os primeiros versos aos oito anos. Mas só escrevi o primeiro aos dezessete. Antes disso, não pensava em escrever livros. Eu queria ser jogador de futebol. Mas a poesia me acessou. Se “abri caminhos”, foi como protagonista de determinadas intervenções literárias, culturais, educacionais de caráter étnico-racial. O poeta negro é um estado permanente de amor e indignação, um cavalo de Ogum em compromisso com a História e a vida das pessoas negras. Um povo é respeitado quando sua história é contada por seus poetas. Não foi por acaso, que o Movimento Negro Unificado – MNU, os Cadernos Negros e demais grupos literários e sociais afro-brasileiros foram avante até resultar na Lei 10.639/2003, assinada pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Escola de Ensino Básico do Brasil. Anos posteriores à abertura política de 1978, deu-se o início ao ingresso de autores/as negras no MNU-Movimento Negro Unificado, Negrícia etc., incluo-me entre os ingressos no MNU/Brasília, em 1984. Essa experiência me levou a tomar consciência do papel social como autor negro, embora, antes disso, os versos do Canto sem viola (1982/1983) já contassem minha história, dos meus pais, tias, avós negros e amigos da rua do Ouro, hoje rua Fernando Marques, em Floriano (PI). O fato é que os autores negros tomaram mais consciência e o compromisso de interferir na realidade a favor da população negra, narrando e cantando suas “escrevivências”, termo postulado por Conceição Evaristo para significar as experiências pessoais e coletivas vivenciadas por autoras e autores negros, o que difere em vários aspectos da autobiografia dos autores brancos.

Poesia é o que sou, o que sinto, o que penso e vivo no mundo. Não sei o que seria da humanidade sem a poesia e os poetas

O que você lembra dos primeiros passos na leitura e na escrita?

Falar de escrita sem antes me reportar à tradição oral, como as histórias contadas sob a luz do luar da minha antiga rua do Ouro, hoje rua Fernando Marques, na periferia de Floriano, seria um grande equívoco da minha parte. Fui iniciado pelos contadores/as de contos e fábulas orais de matriz africana e indígena, as narrativas de experiências vividas, contadas por pessoas mais velhas, como meus pais, tias e amigos. Além das cantigas de roda, de ninar, de bumba meu boi, macumba, reisado, Casimiro Coco, repentes, versos de cordel, canções do rádio, filmes sobre a mitologia grega e romana, dramas circenses, entre outros, foram esses os primeiros contatos com a cultura literária. Quando menino, enquanto puxava o fole para esquentar o ferro, na oficina de ferreiro do meu pai, ele me contou que “os americanos” tinham ido à Lua e, desde então, haviam estabelecido relações comerciais de compra e venda com os habitantes da Lua. Isso antes de o primeiro homem pisar na Lua. Mas foi, de fato, na REVISTA NORDESTE que tive os primeiros contatos com a poesia de autores letrados. Sou órfão de mãe desde os 6 anos. Meu pai era um amante dos livros, embora tenha cursado apenas o terceiro ano primário. Lembro da pequena quantidade de livros na estante da minha casa, como a Bíblia Sagrada, ilustrada; a Coleção da Gramática Ilustrada da Língua Portuguesa, de Alpheu Tersariol; o romance O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Dos 17 aos 20 anos, ainda em Floriano, li Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, Cecília Meireles, João de Deus, cordéis, gibis e livros de faroeste. No mesmo período, comecei a recitar os meus poemas nos eventos da escola e publicá-los no Jornal Tribuna do Sul, em Floriano. De 1976 a 1979, cursei Letras no CEUB/Brasília. Nesse período, estreei no teatro como ator no papel de Severino, personagem principal de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Tornei-me um leitor voraz de poesia, romance, conto e teatro. Li de Homero a Pound, passando por Sousândrade, concretistas, tropicalistas e Beat Generation, sem falar de Solano Trindade e Luiz Gama, bem como dos meus autores contemporâneos, os chamados “poetas marginais” dos anos 1980 (denominação que repudio). Em 1983, publiquei os livros Canto sem viola e Poemas de Nordeste. Junto com os poetas jovens Alex Fraga, Altair, Gutemberg, Guimarães Rocha, entre outros, criamos o Movimento dos Escritores Independentes de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, quando oxigenamos a literatura daquela cidade. Organizamos a Antologia dos poetas independentes do MS. Realizamos a Primeira Noite de Poesia, no Paço Municipal de Campo Grande/MS, com show musical e a presença de um grande público. Fizemos uma grande Caminhada de Poesias em homenagem ao poeta Manoel de Barros, de quem me tornei amigo e tomei lições de poesia. Tornei-me ativista dos movimentos de preservação do Pantanal contra a matança indiscriminada de jacarés e a poluição dos rios. Escrevi poemas de denúncia contra a morte do líder indígena Marçal de Souza (Tupã Y), motivado pela grilagem de terra feita pelos ruralistas do agronegócio.

O rio Parnaíba é tema recorrente em quase todos os poetas piauienses. De que maneira ele aparece em sua obra?

“O que fizeram das águas do rio Piauí,/O que fizeram de mim,/Nesta noite de alecrim” (Canto sem viola, 1982). Floriano é situada num estuário. Ali as águas de 26 riachos desembocam direto ou indiretamente no rio Parnaíba. O meu imaginário infantil emergiu das águas dos riachos da minha cidade, os quais fazem parte das experiências e descobertas da infância, como o riacho do Cacimbão, que passava detrás do fundo do quintal da minha casa, os riachos Irapuá, Meladão, Veredinha, entre outros, onde aprendi a nadar. Já os riachos da Onça e do Gato entram no poema pelas imagens do leito poluído e o mau cheiro dos esgotos, lançados pelos sobrados e hospitais do centro da cidade: “riacho da onça grunia/as vísceras do sobrado” (Poemartelos, 1986). Nossa casa ficava no alto da cidade, no morro, à distância de 1,5km do rio Parnaíba. O meu pai proibiu, terminantemente, a mim e ao meu irmão, Vitorino, que tomássemos banho no rio, por razão dos constantes afogamentos de crianças e adolescentes. Minha experiência corporal e afetiva com o Parnaíba dá-se, em particular, entre 17 e 18 anos, quando, aos domingos, ou à noite, pescava para completar as refeições de algum dia da semana. Anos mais tarde, quando retornei de Brasília, o rio Parnaíba ocupou, de vez, o meu imaginário poético. Mas os tempos eram outros, de espaço de diversão e deleite, pertencimento identitário, motivo de preocupação pelo assoreamento do seu leito. No entanto, o Canto sem viola, meu livro de estreia, narra episódio de aparecimento do Cabeça-de-cuia no rio Parnaíba. No Poemartelos, o rio é testemunha e cúmplice da travessia de casais enamorados que fogem para se casarem na outra margem do rio, na cidade do Barão de Grajaú (MA), sob a anuência do Padre José. O rio é também lugar de infortúnio, onde, especialmente, mulheres pobres e negras penitenciam na miséria das casas de prostituição. Em O contra-lei, o rio é cantado em dimensões lírica e metafísica: “à margem da imagem/é o rio correndo dentro de mim/atravesso a cidade,/onde não sou mais/nem o começo,/nem o fim”.

Que os jovens poetas negros contem sua própria história. Escrevam a partir das experiências vivenciadas por eles, elas e das experiências coletivas, protagonizadas pelo sujeito negro como seus pais, tias, irmãos.

Os autores negros têm merecido, a exemplo de Carolina Maria de Jesus e Lima Barreto, o reconhecimento necessário no Brasil?

Antes, quero me reportar aos CADERNOS NEGROS, o mais importante e longevo periódico da literatura afro-brasileira contemporânea, fundado em 1978. Desde então, tem sido publicado todos os anos, ininterruptamente. Quanto a Carolina Maria de Jesus e Lima Barreto, esses autores não têm ainda o merecido reconhecimento. Quarto de despejo (1960) foi o maior sucesso da época, com a venda de 80 mil exemplares durante um pequeno espaço de tempo, além de sua tradução em 13 línguas diferentes. Apesar do sucesso, no final de sua vida, Carolina tornou a ficar muito pobre e a catar papel para sobreviver. O que, certamente, não ocorreria, caso fosse branca, pois, sem dúvida, lhe teriam ofertado uma coluna literária em jornais impressos famosos da época. Algo semelhante ocorrera a Lima Barreto, que morreu muito pobre, vitimado pelo racismo e pela falta de oportunidade, inegavelmente, a causa principal de sua depressão e do mergulho no alcoolismo. Lima é lembrado pela crítica oficial apenas como autor Pré-Modernista, negligenciando-se o talento do romancista, contista e cronista perspicaz da vida urbana da sociedade carioca dos primeiros anos do século XX. Cruz e Souza também não foi poupado do racismo à brasileira, ao ser impedido de assumir o posto de Juiz, por ser negro, na sua cidade natal. As grandes editoras nacionais, excetuando-se algum caso especial, ainda têm reservas no que tange à publicação da obra de autores/as negras. Contudo, nos últimos dez anos, observa-se o reconhecimento de obras da literatura negra no Brasil, motivado, especialmente, pela crítica literária afrodescendente procedente dos estudos investigativos dos núcleos de pesquisa afro e programas de pós-graduação de várias universidades brasileiras. Autores negros de sucesso em sua época, posteriormente silenciados, como os citados acima, e novos nomes, como Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira, Jefferson Tenório, entre outros, têm se projetado nacional e internacionalmente para um número considerável de leitores. Contudo, o reconhecimento dos autores e autoras negras brasileiras continua sendo um ideal a ser conquistado.

Qual dos seus livros expressa, de forma satisfatória, as inquietações políticas, sociais e estéticas que permeiam sua existência?

A parte I do Canto sem viola já anuncia alguns temas, cantares e estéticas da minha poesia atual. Mas foi o Poemartelos a explosão inicial notabilizada pelas inquietações do projeto político, social e estético da minha experiência poética. Escrevi a grande parte deste livro em apenas uma noite. Foi como um vulcão saindo da minha cabeça ‒ sons de martelos contra o ferro na bigorna, memórias das vozes da oficina de ferreiro do mestre Aluízio Ferreira, o meu pai; os sons das histórias e cantigas das minhas tias e da oficina de flandreira de tia Aleluia. Aquela velocidade e os ritmos da fala tomaram conta da minha escrita oral como uma teia de aranha, uma espiral de poetar e contação de histórias vividas e inventadas, que atravessaram os caminhos da infância e entraram porta adentro naquela noite/madrugada adentro num quarto de Hotel, em Manaus. Lugar esse que me pareceu ser mais uma nave do que um quarto de dormir. O contra-lei (1994) foi outro momento de conquista para o poeta performar, do poema de versos curtos e longos tão musicais por sons onomatopaicos que, segundo Rubeni Miranda, eram mais musicais do que a própria música e, por isso, difíceis de serem musicados. Enfim, versos de reivindicações políticas e sociais, muitos dos quais se tornaram letras de rap na década de 1990, quando fui MC, junto com Gomes Brasil, da banda Os contra-lei. Esse livro foi intenso e vital para ganhar as ruas, praças, rodoviárias, estação de metrô, escolas e universidades, portando megafone, uma capa preta, o parangolé da bandeira do Brasil. Nasceu à proporção que ia lendo a Mitologia dos Orixás, a teoria do Big Bang, O livro de gênesis, O livro do apocalipse, As mil e uma noites, relendo Sousândrade, Os Lusíadas etc. O livro América negra (2004) foi o grande salto para a negritude. Os poemas cantam, particularmente, a história da resistência negra, da diáspora africana, da ancestralidade, da mitologia dos orixás, embora as obras anteriores tratem das experiências e estéticas da poesia negra. Por último, o livro América negra & outros poemas afro-brasileiros (2014) é o livro que traduz o ponto mais alto dos temas, princípios filosóficos e estética da negritude na minha poesia.

Faça a poesia saltar do papel. Escreva uma poesia para ser falada, com palavras sonorizadas. Faça o que for possível para a poesia ser ouvida, cantada, sentida, aplaudida ou mesmo vaiada.

Que sensações você experimentou ao ser homenageado na Balada Literária 2019, evento cultural da maior importância no país?

Só sei dizer que foi bom demais. Foi mais do que emocionante. Algo deslumbrante, uma epifania de experiências e sentimentos, que somente a Balada poderia me proporcionar. Reencontrei amigos. Conheci nomes e grupos de poetas da nova geração de autores brasileiros. A Balada me recolocou no itinerário das performances poéticas das cidades Oeiras, Floriano, Paranaíba, Teresina e São Paulo. Foi uma verdadeira maratona de performances e cenas literárias e poéticas. Vivenciei momentos que marcaram minha vida de escritor e homem comum.

Aos jovens que desejam ser poetas, os negros em especial, que sugestões você daria?

Em primeiro lugar, que contem sua própria história. Escrevam a partir das experiências vivenciadas por eles/elas e das experiências coletivas, protagonizadas pelo sujeito negro como seus pais, tias, irmãos, pessoas do grupo étnico-racial e dos ancestrais. Peço que leiam os Cadernos Negros (publicação mais longeva da literatura brasileira contemporânea) e autores como, entre outros, Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Cruz e Sousa, Cuti, Geni Guimarães, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Salgado Maranhão, Tânia Lima. Reescrevam tantas vezes quanto for necessário para pegar o ritmo da fala e/ou o cantar/olar na batida dos tambores. A literatura escrita por autores negros requer música e oralidade, do jeito da fala, das vozes, motivos temáticos e cantares da nossa ancestralidade. A história pessoal e da comunidade negra é o trunfo mais prolífero e promissor de boa literatura, porque é nosso lugar de pertencimento e experiências vividas e compartilhadas. Tony Morrison, romancista negra dos EUA, Prêmio Nobel de Literatura, afirmou, certa feita, que a literatura negra está, intrinsecamente, ligada à música e às narrativas contadas oralmente pelas pessoas mais velhas da nossa família. Intuitivamente, essa estratégia é comum, de cantar e contar, à poesia do livro Canto sem viola (1983), meu livro de estreia. Isso me tornou mais consciente da minha história e do meu estar/agir no mundo enquanto poeta. Façamos também da herança griot, dos contos e das canções de matriz africana, o lúmpen da nossa poesia. Recomendo ainda o estudo da História do negro no Brasil, a Diáspora negra nas Américas e a História da África. Enfim, não há pessoa mais indicada para contar a sua história e a dos ancestrais negros, senão o próprio negro. Cada poeta tem sua própria experiência de vida e poesia.

Outra sugestão importante: faça a poesia saltar do papel. Escreva uma poesia para ser falada, com palavras sonorizadas. Faça o que for possível para a poesia ser ouvida, cantada, sentida, aplaudida ou mesmo vaiada. Em outras palavras, não há limites para o poeta, nem do ponto de vista temático, nem estético. As duas coisas andam juntas, de mãos dadas, lado a lado – unha e carne. Essas foram algumas das dicas do e para o poeta-performance que me tornei, falando poemas com megafone nas ruas, praças, rodoviárias, escolas, em tudo que era canto. Sem faltar ainda cara pintada, blusão ou casaco colorido (depois capa preta), parangolé da bandeira do Brasil (quando ainda era proibido vestir a bandeira do Brasil). Hoje, infelizmente, virou uma selvageria cheia de ódio saindo pelas ventas. Se possível, recite poesia acompanhada (ou não) por instrumentos musicais. Digo isso também porque se o poeta não souber tocar um instrumento ou não tiver um músico que o acompanhe, ele poderá emitir fonemas onomatopaicos, repetir versos e palavras no início, no meio e/ou no final de cada verso, conforme o imperativo exigido pelo poema para ser falado, gritado, guturalizado ou cantado.

***

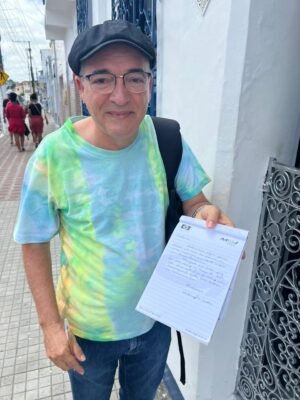

Minha foto com Fonseca Neto e Osmar Júnior, publicada no Facebook e Instagram, repercutiu nas redes sociais. Pelo menos, em nível local e entre a velha guarda, se assim podemos chamar, do movimento estudantil na Universidade Federal do Piauí. A ponto do Oscar de Barros, jornalista tarimbado, sugerir que eu desenvolvesse um pouco mais, a título de contextualização, esse encontro histórico.

Três ex-presidentes do DCE da UFPI: ao centro, Fonseca Neto (Travessia – 1979/1980); à direita na foto, Osmar Júnior (Nossa Voz -1981/1982); e à esquerda, Wellington Soares (Espinho -1982/1983).

Primeiro, lembro que ele ocorreu por acaso, no último dia 4, na comemoração antecipada do aniversário do Wellington Dias, nosso estimado “índio”, hoje ministro do Desenvolvimento Social e ex-governador do estado. Mais precisamente, na quadra do Centro da Juventude Santa Cabrini, bairro Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina, espaço socioeducativo que atende crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

Depois, devo dizer que é sempre um prazer reencontrar amigos queridos que, até aqui, mantêm a chama da rebeldia e o espírito de luta por um Brasil democrático. Nossos encontros, aliás, remontam a mais de quatro décadas. Datam do comecinho dos anos 1980, quando lutávamos pelo fim da ditadura militar, tendo como palco o campus da UFPI, onde fomos dirigentes do Diretório Central dos Estudantes. Sem falar ainda, óbvio, da luta por uma universidade pública, de qualidade e gratuita.

Nossos encontros remontam a mais de quatro décadas. Datam do comecinho dos anos 1980, quando lutávamos pelo fim da ditadura militar, tendo como palco o campus da UFPI, onde fomos dirigentes do DCE.

Para tanto, precisávamos de um DCE livre e combativo, uma vez que o existente era atrelado à reitoria. Logo, a serviço dos milicos e sem interesse nessas pautas. O Congresso de Reconstrução da UNE em 1979, na Bahia, do qual participamos, foi decisivo para a retomada das lutas estudantis pelo país. Inspirados na figura heroica de Honestino Guimarães, presidente da entidade assassinado pelos “homi”, os pelegos foram enxotados para felicidade geral de nossos universitários.

Quem iniciou a peleja libertária na UFPI foi o destemido Fonseca Neto com o movimento Travessia (1979/1980), reunindo um grupo de companheiros e companheiras movido pelo desejo de transformação. Dando continuidade à luta, veio a gestão Nossa Voz (1981/1982), liderada pelo intrépido Osmar Júnior, estudante de engenharia. A chapa Espinho (1982/1983), encabeçada por mim, surgiu em seguida, não parando mais nossa utopia por uma educação emancipadora.

Sensação reconfortante é ver os “baderneiros” de ontem, como nos tachavam os reacionários da época, dando nossa contribuição profissional, cada um à sua maneira, ao engrandecimento da sociedade brasileira. No aspecto político, Osmar Júnior foi, entre nós, quem alçou voo mais alto – elegendo-se vereador, deputado e vice-governador do Estado. Por outro lado, Fonseca Neto destaca-se como historiador, professor, membro da APL e um dos intelectuais mais respeitados dentro e fora do Piauí. Quanto a este aprendiz de quase tudo, coube embriagar-se de cultura, organizando feiras e saraus literários; de amor pelo magistério de literatura e língua portuguesa, levando a “galera” ao ensino superior; e, não bastasse, publicando livros à mão-cheia.

Que encontros como esse possam ocorrer, de preferência numa mesa de bar, com mais assiduidade. A fim de celebrar a amizade, acalentar as utopias, festejar a eleição do Lula e pensar estratégias para combater o fascismo bolsonarista, inclusive dentro da UFPI. Porque, de uma coisa estejam certos: em nosso coração ainda pulsa rebeldia, indignação, vida, amor e vontade de mudar o mundo.

***

Wellington Soares é professor e escritor.

Foi isso mesmo que aconteceu, pode crer. Juro por tudo que é sagrado no mundo. Caetano ligou, mas, infelizmente, não pude atender sua ligação. De qual Caetano estou falando, você deve está se perguntando. Não é mesmo? Quem sabe duvidando que seja do cantor e compositor baiano, um dos idealizadores da Tropicália. Afinal, quem, em sã consciência, no Brasil, cometeria tamanho desatino? Pior que fui eu, ninguém menos do que eu, Wellington Soares, professor de literatura do ensino médio em Teresina e admirador da obra e da figuraça do Caetano Emanuel Viana Teles Veloso.

Tendo um tiquinho de paciência, conto essa história para você. Tudo começou em junho do ano passado, quando me submeti a uma cirurgia robótica, em São Paulo, a fim de extrair um câncer de próstata. Antes de apagar, ao tomar a anestesia, no Hospital 9 de Julho, prometi que, escapando, iria a Salvador prestar uma reverência a Iemanjá, no dia 2 de fevereiro do ano seguinte. Dito e feito, dado o sucesso da cirurgia e, sobretudo, à graça de ter alcançado a cura do câncer.

Como íamos de carro de Teresina a Salvador (uns 1.160 km), perguntei a Lucíola – minha companheira – o que ela achava da gente dar um pulo em Santo Amaro, terra natal de Caetano, para levar-lhe cajuína e, com um pouco de sorte, conhecê-lo pessoalmente. Forma singela de expressarmos nosso carinho por ele, ainda mais depois de ter feito a música Cajuína, uma instigante tirada filosófica em homenagem a Dr. Heli, pai de Torquato Neto: “Existirmos a que será que se destina?”.

Quando chegamos lá, depois de pernoitarmos em Feira de Santana, não foi difícil encontrar a casa. Todos na cidade a conheciam – o sobrado de número 179, no centro de Santo Amaro –, bem como sentiam orgulho de ter um conterrâneo tão ilustre nacionalmente. Sem falar que é filho de dona Canô, matriarca da família Veloso e senhora muito querida no município, mesmo já tendo, aos 105 anos, se encantado em 2012. Infelizmente, Caetano e os outros irmãos, para nossa tristeza, não se encontravam na hora.

Coube ao Niro, morador da casa, nos dar as boas-vindas e receber o fardo com as 12 garrafas de cajuína, prometendo entregá-las em mãos. Ele nos pediu, gentilmente, que voltássemos na sexta (2), pois todos estariam presentes, incluindo o Caetano, na festa de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro. Tomado de forte emoção, escrevi, em letra de garrancho, um bilhete ao eterno ídolo: “Caetano, estivemos aqui para deixar, em nome dos piauienses, umas cajuínas pra você e seus familiares tomarem. Obrigado por tudo – por ter sido amigo do Torquato Neto, pela obra artística genial e pela incansável luta em defesa da democracia. Abraçaço”. Caetano recebeu também, em sua homenagem, o belo texto Veloso, o sabor é nosso, do poeta Nathan Sousa.

Coube ao Niro, morador da casa, nos dar as boas-vindas e receber o fardo com as 12 garrafas de cajuína, prometendo entregá-las em mãos. Ele nos pediu, gentilmente, que voltássemos na sexta (2), pois todos estariam presentes, incluindo o Caetano, na festa de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro. Tomado de forte emoção, escrevi, em letra de garrancho, um bilhete ao eterno ídolo: “Caetano, estivemos aqui para deixar, em nome dos piauienses, umas cajuínas pra você e seus familiares tomarem. Obrigado por tudo – por ter sido amigo do Torquato Neto, pela obra artística genial e pela incansável luta em defesa da democracia. Abraçaço”. Caetano recebeu também, em sua homenagem, o belo texto Veloso, o sabor é nosso, do poeta Nathan Sousa.

Antes de seguirmos, demos umas voltas na cidade, onde respiramos simplicidade, muita fé e acolhimento benfazejo da parte de seus habitantes. O desejo de retornar era grande, mas sabíamos que, dificilmente, face ao intenso roteiro em Salvador, regressaríamos a Santo Amaro. Sendo isso, de fato, o que aconteceu. O que não impediu de termos à noite, em pleno dia 2, quando retornávamos ao hotel, uma agradabilíssima notícia do Niro: “Caetano não só recebeu as encomendas – as cajuínas, o bilhete e o poema – como ficou emocionado”.

A fim de dar veracidade à mensagem, via WhatsApp, ele enviou duas fotos nas quais fez questão de registrar o acontecimento. Na primeira, Caetano segura uma cajuína e, feliz com a surpresa, mostra às pessoas na sala; na segunda, lê, com atenção, os textos recebidos. Com o coração disparado, dei pulos e cambalhotas de alegria. A felicidade só não foi completa, entretanto, por não ter atendido às ligações do Niro: “Liguei pra você a pedido do Caetano, ele queria agradecer pela sua amabilidade, pelos presentes”. Puto com o vacilo, expliquei que não atendi por estar na festa Enxaguada de Yemanjá, comandada por Carlinhos Brown, uma batucada eletrizante impossível de ouvir qualquer chamada.

Talvez como consolo, Niro disse que tinha mais uma coisinha: “Bethânia gostou tanto da cajuína que levou três garrafas pra ela”. Algumas respostas vieram, naquele momento, à provocação do sentido de existirmos – o prazer em tomar suco tão delicioso, o contato direto com as belezas da cultura nordestina, o embriagar-se com a poética musical dos irmãos Veloso (Caetano e Bethânia), a celebração carnavalesca da vida em Salvador, a coragem em macetar o fascismo e o apocalipse evangélico e, principalmente, em conhecer gente legal a exemplo do Niro.

***

Wellington Soares é professor e escritor.

Por Ignácio de Loyola Brandão

Iaiá era o apelido familiar de Cristina Machado, minha madrinha de batismo e minha primeira professora. Nos anos 40, ela tinha uma pequena escola Primária, hoje Fundamental, em Araraquara, onde nasci. E quando meu pai comunicou que ia me matricular no Grupo Escolar, de ensino público, ela reivindicou: “Faço eu a educação de meu afilhado”. E o fez por alguns meses até que, por razões que ficaram sem entendimento, ela teve de vender sua “escolinha”, como dizia cheia de carinho. Emocionalmente nunca se recuperou, foi uma longa amargura. Passou a dizer aos mais próximos: “Você não sabe o que é ser professora e não dar aulas, um vazio”. Mistério longínquo que pretendo colocar em um conto ou romance. Iaiá morreu há décadas.

Em l965, quando levei a ela meu primeiro livro publicado, Depois do Sol, ela me disse: “Agora vejo que valeu. Você aprendeu logo as letras. Teve dificuldade no F e não entendia para que servia o W. E me lembro no dia em que chegou em casa e me disse que tinha lido A Bela Adormecida, primeiro livro que leu de cabo a rabo, e não entendia como uma princesa morta revivia com um beijo. Eu te expliquei que isso era a magia. A literatura é mágica.”

Hoje, depois de ter escrito 50 livros, sei o que ela quis dizer. Se sou um escritor e cheguei à Academia Brasileira de Letras e também à Paulista, foi por causa de meus professores. Porque, se eles são fundamentais na formação de um cidadão, são mais ainda na de um escritor.

Hoje, se sou um escritor, foi por causa de meus professores. Se eles são fundamentais na formação de um cidadão, são mais ainda na de um escritor.

A dúvida de uma professora

Jamais esqueço Lourdes Prado, que me ensinou, depois da Iaiá, que escrever “é olhar para a vida, conversar com as pessoas, perguntar, mas, principalmente, ouvir, sentir e passar para o papel.” E Ruth Segnini, a terceira mestra que nos dizia: “Escrever pouco, dizendo muito, é fundamental, aprendam a economizar palavras.”

Jamais esqueço Lourdes Prado, que me ensinou, depois da Iaiá, que escrever “é olhar para a vida, conversar com as pessoas, perguntar, mas, principalmente, ouvir, sentir e passar para o papel.” E Ruth Segnini, a terceira mestra que nos dizia: “Escrever pouco, dizendo muito, é fundamental, aprendam a economizar palavras.”

As duas fizeram algo essencial, nos davam listas de palavras para trazer o significado, tínhamos de perguntar aos pais, tios, avós e, também, descobrimos o dicionário. “Quanto mais palavras souberam, melhor vão escrever,” elas repetiam como um mantra.

Quando tomei posse na Academia Brasileira de Letras, Ruth me enviou este bilhete: “Ignácio, a vida inteira carreguei uma dúvida. Teria eu escolhido certo a carreira de ensinar? Neste momento, descobri que sim. Estou aliviada.”

Ruth estava ainda viva, passara dos noventa anos, quando tomei posse na Academia Brasileira. E, por intermédio do irmão dela, me enviou este bilhete: “Ignácio, a vida inteira carreguei uma dúvida que, às vezes, me angustiava. Teria eu escolhido certo a carreira de ensinar? Neste momento, em que você toma posse nessa academia, descobri que sim. Estou aliviada.” Antes de meu discurso, li esta mensagem, aplaudida pelos meus companheiros imortais.

A palavra foi feita para dizer

No ginásio, Jurandyr Gonçalves Ferreira nos entregou uma dica fundamental: “Sigam Graciliano Ramos, que dizia: a palavra não foi feita para enfeitar. E sim para dizer.” Assim descobri uma obra- prima, Vidas Secas, que considero dos melhores romances de nossa literatura. Joaquim Pinto Machado, ou Machadinho, que lecionava química e português no curso científico, pedia: “Tragam as palavras mais estranhas, loucas, que encontrarem em um livro, ou dicionário ou jornal e revista.” Depois, ordenava: “Agora, escrevam uma história usando essas palavras.” Aprendemos a frequentar a biblioteca municipal e a pesquisar.

Tive uma professora chamada dona Mariquita, que lecionava ciências naturais, ou biologia. Ao explicar as células ou qualquer outro ponto, ela nos contava histórias e entendíamos tudo, seduzidos. Era fascinante. Mariquita foi a mãe de Ruth Cardoso, casada com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto, a primeira-dama, também professora, que, com o Solidariedade, batalhou pela alfabetização de milhões de crianças.

A escola onde se lia muitos livros

Em toda minha carreira, a história que mais me impressionou, envolvendo professores e alunos, aconteceu no Piauí. Há vinte anos, ao chegar em Teresina para participar do SALIPI, Salão do Livro do Piauí, evento tradicional, fui recebido pelo cronista Wellington Soares, um dos idealizadores do evento, que, a caminho do hotel, me disse que na cidade havia uma escola em que os alunos liam de cinco a oito livros por mês.

– O quê? No Brasil? Nem na USP ou na UnB, de Brasília, ou na Sorbonne, na França, ninguém faz isso, está inventando?

– Vou te mostrar, porque foi uma revolução provocada por professores.

Percebi que ele mudou de direção e, em vez de irmos para o centro da cidade, onde estava meu hotel, seguiu rumo à periferia. Rodamos até chegar a um bairro longínquo. Estacionamos diante de uma construção que tinha muros brancos, limpíssimos, sem um único grafite, rabisco, frase, desenho. Nas janelas, nenhum vidro quebrado, nenhuma grade.

– É aqui!

Acostumado a escolas de periferia em São Paulo, Rio de janeiro e outras, com muros altos, pesados, grafitados, janelas com barras de ferro, portões fechados com correntes, perguntei:

– É uma escola? E que bairro é este?

– A escola é a Municipal Casa Meio Norte, bairro Vale Quem Tem. Dos mais carentes da cidade, habitado por marginais de todos os tipos, violento. Uma das regiões mais complexas de Teresina.

– E quem estuda aqui?

– Ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e os alunos são filhos desta gente carente, muitos marginais.

– Aqui é onde leem de cinco a oito livros por mês?

– É!

Entrei, incrédulo. Fui recebido por mulheres nordestinas magras, com enorme olhos abertos em um sorriso de satisfação, abismadas com a súbita presença de um escritor de renome. Eram as professoras que tinham feito a “revolução”. Fomos direto à biblioteca, bem abastecida e fui olhando fichas de retirada, incontáveis. Pois havia mesmo alunos que chegavam a oito livros por mês. Cinco, a maioria. Autores como Ziraldo, Ana Maria Machado, Lygia Bojunga, Pedro Bandeira, Marina Colasanti, Ruth Rocha, Silvia Orthof, Monteiro Lobato, Eva Furnari, e também Robinson Crusoe, Tarzan, Harry Potter, Guerra nas estrelas, etc. Fui de classe em classe, recebido com estupefação. Logo se descontraíram, uma jovem me mostrou um poema no caderno.

“Se um dia eu

na droga cair,

faça tudo

para que dela eu possa sair”.

“O pai é dos maiores traficantes do estado”, informou a diretora. Fui de classe em classe, me mostravam contos, crônicas, todo tipo de textos, perguntavam como era ser escritor, fomos ficando íntimos, felizes, me apalpavam. Passei quase a tarde toda ali, não queriam me deixar sair, comi um bolo de mandioca generoso, mandado buscar, às pressas, com café, em uma cozinha limpíssima – que os alunos mesmo limpavam, porque, disse a diretora, a escola é deles, eles cuidam.

Então, as professoras e Wellington me contaram a história. Fiquei siderado. Aquela tinha sido a pior escola da cidade, do Brasil, do mundo. Bagunça total, rebeldia absoluta. Era impossível dar aula, não havia disciplina, normas, ninguém obedecia ninguém, fumavam maconha, brigavam, assediavam as meninas, faziam o diabo, diante de professores impotentes. Então, após mil tentativas a decisão foi a de fechar a escola, jogar a toalha.

Foi quando um grupo de professorinhas determinadas, algumas da própria escola, outras vindas de outros bairros, pediram um tempo para assumirem. “Temos uma ideia, queremos tentar”. Não disseram qual era a ideia, tratava-se de uma experiência emocional. Assumiram. E cada dia, de pé na frente da turba, o que faziam? Contavam histórias clássicas, folclóricas, anedóticas bem humoradas, de todo os gêneros. Nada mudou, a bagunça, a rebeldia continuava. Então, uma das professorinhas percebeu que duas meninas, caladas, prestavam atenção. E ambas contaram a outras, e duas viraram, cinco, cinco se tornaram dez, homens e mulheres foram mudando gradualmente. O interesse se propagou, as classes foram silenciando, se comportando silenciosas, a ouvir, fazer perguntas, contando casos do próprio bairro, como fossem cronistas locais.

Um salto para as alturas

O silêncio e a atenção dominaram por fim, e as professoras passaram a dar aulas de matemática, português, história, geografia, etc, por meio de histórias clássicas ou por elas adaptadas, inventadas. Desenvolveram os próprios métodos que funcionaram. Não foi fácil, nem de uma hora para a outra, mas foram persistentes, resilientes, determinadas, quase se esgotavam e se refaziam. Venceram. As professoras tiveram a adesão de outros professores, idealistas, que pediam para serem transferidos para lá, adorando atuar em uma “revolução” didática, que se firmou e cresceu agigantou-se. No final de um tempo, a Casa Meio Norte recebeu um prêmio como uma das melhores escolas da capital, depois do estado, enfim, do Brasil. Cresceu, conseguiu patrocínio de empresária, tornou-se modelo. Qual é o método hoje? De acordo com Rutneia Vieira, coordenadora pedagógica da unidade de ensino, “os alunos recebem orientações singularizadas e são estimulados a conversar sobre suas emoções, com um currículo alicerçado na leitura e no raciocínio lógico”.

Ao voltar a São Paulo, publiquei uma crônica sobre a escola, que repercutiu tanto que a incluí em meu livro O Mel de Ocara. Aquele grupo audaz, de professores de vinte anos atrás, contempla hoje excelentes resultados educacionais.

A Casa Meio Norte acaba de obter o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) do município. Dos anos inicias, com nota 7,9, saltaram para uma proficiência de 198,35 em 2011 e dali para 274,04 em 2021, na disciplina de Língua Portuguesa. Em Matemática, o último resultado é de 261,57.

Não fossem aquelas professorinhas a contar histórias, o que seria hoje?

***