Vi em sonhos um terreno deserto. Era a praça do Mercado de Weimar. Havia escavações em curso. Também eu escavei um pouco a areia. E vi aparecer o pináculo da torre de uma igreja. Não cabendo em mim de alegria, pensei: um santuário mexicano pré-animista, o Anaquivitzli. Acordei a rir. (Ana = àvá; vi = vie, witz = igreja mexicana [!]).Trabalhos no Subsolo. (Walter Benjamin)

“mas hoje, de novo, os poetas trabalham”

Ruy Belo

“para todo poder, leis”

Isabelle Eberhardt

A pequena e encantadora ilusão de Ruy Belo [1933-1978], nascido em Portugal, numa entrevista de 1976, a de que os poetas, de novo, trabalham, ao imprimir a ideia à situação violenta do capital entre poder e opressão, língua e nação, Fernando Pessoa e povo etc., apresenta o impasse de que o poema, o pensamento, a imaginação se, antes, poderiam agredir e existir em luta, vinculam-se muito mais à ausência de jogo e fúria e, numa inversão de tudo, convertem-se terrivelmente conformadas em bem estar, vida familiar e saúde. Reclama, por fim, em seus últimos livros, Toda a terra e Despeço-me da terra da alegria, por exemplo, das “secas árvores do meu país” e do quanto “a vida tem aspectos criminosos”.

O que Antonio Gramsci, de outro modo, apontara bem antes, em texto de junho de 1921, acerca da participação camponesa na luta proletária, os trabalhadores da terra, as “vozes da terra”. E isso diz muito, muitíssimo, escutássemos devagar essas vozes, vivas e materializadas, com força, noutro exemplo, do que vem do Movimento Sem Terra, o MST, sem dúvida, o movimento de luta política pela reforma agrária dos mais importantes do planeta. A canção de Milton Nascimento e Chico Buarque, Cio da terra, gravada pela primeira vez em 1987, por Pena Branca e Xavantinho, já anuncia também um bocado do que essa imaginação amplia, bastariam 2 linhas: “afagar a terra / conhecer os desejos da terra”. Conta-se que nas primeiras reuniões do MST, os presentes a cantavam quase como formas e dobras de oração, hino, gesto, dádiva etc.

O que sobra, diante do vazio em que estamos agora, dimensão inócua, de uma atualidade político-ecológica da imaginação [quando atual, se político, é ao mesmo tempo o que atua e promete] e, principalmente, com a imaginação, quando ainda é capaz de pensar e mover as coisas um palmo, que seja, para algum lado? A aposta de Walter Benjamin, “destruir a destruição”, outro exemplo, busca enfrentar a exploração da natureza e as relações criminosas com o modelo único e cretino da “civilização capitalista”. Há uma inferência constituída pela ideia fascista dos “estados-nação” que se atravessa, como falsa saída circular, da política para a polícia; ultranacionalismo e democristianismo evidentes como estratégia de culpa e esperança ilusórias a um neoliberalismo desenfreado. É isto que gera e produz, industrialmente, numa escala absurda, um contingente de refugiados para morrer de fome ou a bala ou estruturas bélicas associativas para a prática de genocídio, como o que acontece em Gaza, com os palestinos, desde, pelo menos, 1948.

Agora, se os tempos em que estamos se equilibram entre neurose e necrose, ou seja, consumo máximo, máximo consumo, e quando nada escapa à imposição da lei, porque até quem imagina-se contestando a norma imposta pelo direito, só projeta alguma mínima resposta a isso no contraponto sugerido pelo próprio direito sempre dominador, que é o truque fatídico da ideia de crime. Todo o resto, como linguagem, parece cumprir-se numa ausência de caráter, o abilolado, retirando dos jogos da imaginação o inespecífico, que pode ser o que ainda escapa à lei, à regra, a uma origem, a uma identidade, a um território [termo sempre fascista] etc. e se lança ao mundo e a vida como uma vagabundagem: Eros, errância, frescor, liberdade e coragem.

As poetas Aline Prúcoli e Jorgeana Braga e a pintora Priscila Amoni: ou como reinventar uma inatualidade. [ Fotos de Aline e Jorgeana: divulgação + foto de Priscila: Cadu Passos ].

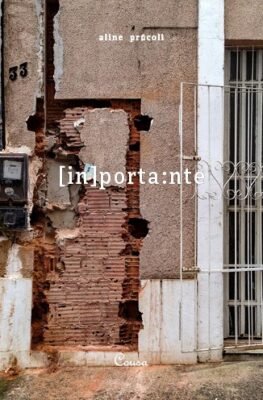

O último livro de Aline Prúcoli, depois de coisas geniais como Pustulâncias e ανατομία, parece um jogo simples: [in]porta:nte [todos pela Editora Cousa], mas é uma impressão subtraída entre a experiência dos dias que se arrastam e a captura de imagens dessa experiência numa errância do corpo partido ao meio sob a perspectiva da terra encravada pela arquitetura moderna: é a porta que impede a existência do bolicho, as grandes salas das casas sertanejas das classes mais pobres, ou do porxo, as grandes salas das casas camponesas de Ibiza que fizeram Walter Benjamin repensar a máquina bélica que é a arquitetura moderna, quase sempre e apenas para o bem estar dos ricos. Aline impõe uma dilação erótica a essas portas, fotografadas por ela mesma e soltas numa caixinha como postais sem envio certo com textos em desenhos gráficos de letras anuladas, apagadas de fato, sem truque, quando tudo é moeda falsa, extinção de um si mesma, aprendeu com Derrida, o africano: “sopro q c enfia orifício a dentro. pau a c meter canal acima. agora 1 carne incha na sala d’estar. encostar nos móveis a toda hora: aparadores tão amigos: ñ há solidão. […]” ou “saldo do dia: 9 programas; 2 anais; 5 completos; 2 q só queriam conversar; pelo menos uns 7 palavrões no ouvido; 3 tapas no quadril; 4 puxões d cabelo; 2 arranhões nas costas; uma proposta p/ cocaína; 1 p/ não usar camisinha e algo em torno d R$ 450,00. ainda bem: amanhã: fazer apenas 3, talvez 4: a depender do 3°, pelo menos R$ 200,00 p/ poupança/aposentadoria”.

[in]porta:nte, de Aline Prúcoli: a força de quem em momento algum negocia o que faz em troca da piedade da aparição

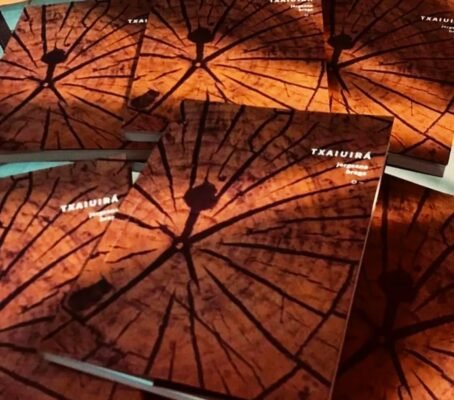

Um outro modo de tocar a terra, a causa de UM OUTRO, está no trabalho de Jorgeana Braga. Txaiuirá [Ed. Urutau], seu último livro de poemas, com um lindo e encantado texto de orelha de Celso Borges, chamando atenção para esse ritual que finca o pé na terra, a terra no pé, entre a pele e carne, indicando o termo: uma leitura sensível e partilhada, rota de pássaro [wyrá, no tupi], entre uma ideia de sertão como experiência e convívio, não apenas como letra, e de litoral, onde parece morar uma tropa dos ossos de vivos e mortos. E aí, de novo, de outro modo, Eros vem, firme, fundo, a alucinação da “jurema travosa”, quando “morrer não é doença” e até “entrar viva no desaparecimento”. Nos textos de Jorgeana se lê outra coisa, outra ruma e outros rumos às coisas e tempos, um misto de ancestralidades índia e preta, preta e índia, sem ordem, e a presença inoperosa da floresta, do mato, das plantas, dos ventos, dos rituais em canto fulni-ô etc. e no movimento e no traço da letra que se alargam porque vêm de quem mora e se demora no que a terra ainda é.

Txaiuirá, de Jorgeana Braga: misto de ancestralidades índia e preta, preta e índia, sem ordem: “Gavião só baixa a cabeça pra chuva”.

No lindo poema Norte, de uma só linha, ela anota uma inversão da imagem: “Gavião só baixa a cabeça pra chuva”. Procedimento que está por todo o livro, tanto nos textos menores, curtíssimos, quanto nos maiores, de página inteira. Noutro, quase mínimo, de 3 linhas, ela diz: “Levar a casa nas costas / Como uma borboleta que voa / Para dentro da terra.” Esse método está vinculado ao deslocamento físico do corpo entre pequenas aldeias que aparecem, muitas vezes, em anotações propositivas para repensar a vida nas grandes cidades movida a dinheiro e desconversa: “[…] / a cidade afoga o mundo / afoga os laços / os nós / e aquelas amizades que viraram de costas / pura convenção de uma mesa de bar em qualquer lugar / não há fé no asfalto / a gente tem que subir o morro pra isso / […]”. Jorgeana Braga risca o chão do poema com o seu corpo, uma mulher emprenhada de nordeste entre a vida no chão do real – “o silêncio que vem de cima”, “a ponta fina de um coração que não espera nada” e “ameríndia que habita a noite / coração de rocha que se apanha de águas doces” – e alguns mistérios que ela mesma inventa para nos lembrar que se há poetas que, de novo, trabalham, tem a ver com o lance inesperado de uma dicção alucinatória que escapa, corajosa, da dicção repetitiva e conciliatória da muito celebrada e muito premiada “poesia brasileira contemporânea”, este cansaço de umbigos sem poesia e sem poeta nenhum.

Criança, 2022, Sete Lagoas (MG), de Priscila Amoni: quando pintar com pincel passa a ser uma questão de escala, algo que remonta a um empenho político.

Por fim, é o gesto do trabalho de Priscila Amoni, pintora, numa dimensão para além do olho, sem condicionamento retiniano, descolamento da técnica de ateliê entre cavalete, pincel e tinta para a escala do muro, da parede, em espaços públicos, urbanos para recompor uma invenção da terra. Pode-se imaginar que há nesse gesto, quando pintar com pincel passa a ser uma questão de escala, algo que remonta a um empenho político entre restituição e retratação de um passado que se revolta e invade a cena num processo de restauração tal como nada nele tivesse havido. Priscila desmonta o controle da luz, numa aprendizagem que vem do contato com outras pessoas pintando e de pintar junto com outras pessoas, para uma luz imprevista mais próxima da duração de uma visita, tanto na temporalidade das ruas quanto na composição de uma ideia de comunidade. É, ao mesmo tempo, a modulação do convívio com o entorno, ou seja, corpo e corpos, corpos e corpo, e a demora do pincel sobre a superfície do muro, da parede, numa tentativa heterogênea de leitura do lugar, do espaço, da vida que circula e se engendra ao redor. É praticamente uma urgência e uma emergência traçar essas linhas esfumadas do retrato de mulheres, pretas, brancas, velhas, benzedeiras, de terreiro etc., ou, num recorte de inferência em lançar sobre a paisagem exaurida da cidade, quase sempre a mesma, os impasses que figuras de bichos e plantas podem convocar como rememoração alguma sabedoria ancestral: o que ainda se pode receber da natureza contra as ações de avidez movidas pelo mundo capitalista neoliberal que nos rege o tempo inteiro.

Dona Geralda, 2024, de Priscila Amoni: “ver-se, vendo”, mirar-se na figura que é pintada e, ao mesmo tempo, desejar uma dissolução de todo EU.

Repare-se em pinturas como Criança, de 2022, ou Dona Geralda, de 2024, ou, ainda, Rainha Bela, de 2019. São pinturas que remetem, de certa maneira, ao projeto dos muralistas mexicanos, como Siqueiros ou Orozco, entre revolução e sonho; transparências consistentes acerca da equação “ver-se, vendo”, mirar-se na figura que é pintada e, ao mesmo tempo, desejar uma dissolução de todo EU diante de uma suspensão provocada por uma paleta muito singular que ela cria, inventa; uma paleta vibrante, solar, difusa, e que Priscila chama de “ensolaramento”. Como pintar lançando-se, corpo, à pintura e, sobremaneira, esmagar esse corpo diante da escala e da cor e no pequeno gesto do pincel na superfície imensa até esse corpo, que pinta, desaparecer. Tanto que as figuras pintadas recompõem e reposicionam os corpos de expectação à espectros, ao inespecífico do contorno, sem explicação, como se magias perdidas, segredo, mistério, pausa.

Assim, diante dessa sobreposição de tempos improváveis, os trabalhos de Aline Prúcoli, Jorgeana Braga e Priscila Amoni, trabalhadoras da terra, mãos na lama do mundo e suas delicadezas, retratam e restituem, por exemplo, o impossível de Cézanne quando visitava, todas as manhãs durante uma viagem a Veneza, a capela de San Giorgio para confrontar-se com a luz que invadia a gruta e sem conseguir pintá-la. Para o poeta Joaquim Cardozo essa é a mais genial pintura de Cézanne: a que ele não fez.

***

Manoel Ricardo de Lima [Parnaíba, 1970, professor do PPGMS e Escola de Letras, UNIRIO. Pesquisador CNPq, PQ-2], publicou A guerra da água [7Letras] Xenofonte [Cultura e Barbárie], O método da exaustão [Garupa], Avião de alumínio [Quelônio, com Júlia Studart e Mayra Redin] entre outros. Organizou, entre outros, Uma pausa na luta [Mórula]. Coordena a coleção “móbile” [Lumme ] e as edições da poesia de Ruy Belo no Brasil [7Letras]. Escreve a coluna “trabalhos no subsolo” para a revista Revestrés.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack