ENTREVISTA / Por Wellington Soares, professor e escritor

Já são tantos anos de amizade que me foge à memória quando, precisamente, conheci o André Gonçalves. Sei apenas que a empatia foi imediata, dado ser um cara tão legal, pois nunca mais desgrudei do seu convívio. Sua inteligência, amor pela literatura e sensibilidade social têm contribuído bastante para nossas parcerias culturais.

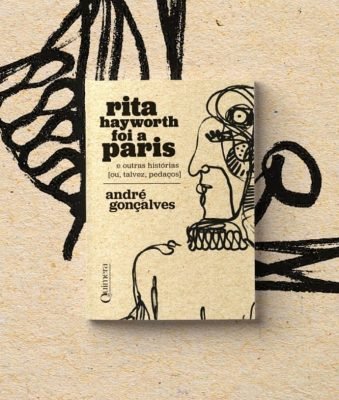

Ele possui uma obra, por enquanto, relativamente pequena. Em quantidade, deixemos claro, mas significativa do ponto de vista literário. São quatro livros: Coisas de amor largadas na noite (2008), Pequeno guia das mínimas certezas (2013), Rita Hayworth foi a Paris (2020) e A Faca (2020), todos lançados pela editora Quimera.

Sobre o primeiro, escrevi na apresentação: “Um olhar privilegiadíssimo sobre o amor, tema abordado com sutileza e humor em suas várias nuances e (in)devidas implicações”. A respeito do segundo, Vange Leonel disse: “André escreve com os olhos e desenha a modo de escrever, como sua Jackie S. reconhece a dor pelo olfato”. Quanto ao último, ouçamos as palavras de Thiago E: “É nesse clima de sucessivas cenas em edição que o livro se monta, aproximando-se também do processo cinematográfico, porém com textos mais ou menos curtos. Seriam tomadas fílmicas de encontros, amores, angústias, mulheres, filhos, pais, morte? Além de ironia, humor e violência, um bom manejo lúdico da língua constrói os personagens”.

Quando matutei lançar uma revista cultural em 2012, logo ao deixar a linha de frente do Salão do Livro do Piauí (Salipi), a pessoa que convidei, a fim de ser parceiro na empreitada, foi o André Gonçalves. Entre outras, pelas seguintes razões: tinha experiência no ramo, percebia o vácuo do jornalismo cultural dentro e fora do Piauí e, sobretudo, por acreditar nessas viagens utópicas, como diria Belchior, feitas sem dinheiro no banco nem parentes importantes.

Não tenho dúvida de que, após ler esta entrevista e, depois, seus livros, os leitores já sabem, de antemão, que você, caro André, é uma personalidade literária notável e, além da expressão artística pela palavra, também se destaca na publicidade e na fotografia. Isso tudo sem esquecer de participar apaixonadamente da torcida do seu time, o Cruzeiro. Simbora!

“Em arte, a realidade verdadeiramente possível é a que nós inventamos”, disse Ana Hatherly. Que acha dessa afirmação da escritora portuguesa?

Ana Hatherly era uma pessoa inquieta, múltipla, com um pé permanentemente enfiado na reinvenção do mundo. A partir da palavra fazia também imagens, pinturas e movimento. Era artista, verdadeiramente. Vou a outro artista, o alemão Joseph Beuys, que dizia: “todo mundo é um artista”. Gosto de acreditar nos dois. Acho, como Beuys, que todo mundo é artista, com a diferença de que alguns fazem o que convencionamos chamar de arte. Ou de literatura. Ou de música, ou de cinema. O que seja. Mas só vivemos verdadeiramente no que inventamos. Alguns inventam isso de “arte”. Outros inventam política, outros inventam o horror, outros inventam naves espaciais, outros inventam empresas, outros inventam iogurtes. Tudo que fazemos é invenção. Nada do que vemos, é. O “nosso” mundo é uma reinvenção do mundo que está posto, e que nos permite estar nele por uns poucos anos, e depois segue sem nós, sem mal perceber que existimos. Então reinventamos tudo para tentar seguir existindo de alguma forma. O Gullar dizia que “a arte existe porque a vida não basta”, ele falou isso várias vezes e repetiu para nós, na sala do apartamento dele. E é simples. É de uma simplicidade quase paralisante. A única realidade possível é, sim, a que inventamos, e inventamos a arte para ser possível viver em um mundo que, verdadeiramente, não nos quer por muito tempo. Talvez seja por isso que eu escrevo. Para que alguns saibam que estive aqui um dia.

A única realidade possível é a que inventamos. E inventamos a arte para viver em um mundo que, verdadeiramente, não nos quer por muito tempo.

Entre os escritores atuais, você desponta como um dos que mais vende livros. Qual o segredo desse sucesso e que ferramentas utiliza para chegar até os leitores?

Até gostaria que isso que você chama de “sucesso” se traduzisse em números realmente impressionantes e, porque não, em recursos financeiros que me permitissem escrever mais. Na verdade, as tiragens no Brasil são muito pequenas, muito. Então vender 1500 exemplares é “sucesso”, num país de 250 milhões de pessoas.  O Coisas de amor largadas na noite teve duas edições, perto de bater 2 mil exemplares – mas isso ao longo de mais de 10 anos, veja bem. Não dá para viver disso. Quase que 100% das minhas vendas são pelas redes sociais. As livrarias maltratam muito os pequenos, muito. Não sei se é assim com as grandes editoras – talvez as grandes editoras maltratem os livreiros e, sem querer, eles descontam na gente! É uma possibilidade, quem sabe?

O Coisas de amor largadas na noite teve duas edições, perto de bater 2 mil exemplares – mas isso ao longo de mais de 10 anos, veja bem. Não dá para viver disso. Quase que 100% das minhas vendas são pelas redes sociais. As livrarias maltratam muito os pequenos, muito. Não sei se é assim com as grandes editoras – talvez as grandes editoras maltratem os livreiros e, sem querer, eles descontam na gente! É uma possibilidade, quem sabe?

De qualquer modo, prefiro medir algo que possamos chamar de “sucesso” no que realmente me importa: quando alguém diz que um livro meu passou a fazer parte de sua vida. Uma vez uma pessoa, que eu não conhecia, me procurou e mandou uma foto da parede de casa, a sala da própria casa, adesivada com um texto meu para recepcionar visitantes. Claro que fui a Fortaleza conhecê-la e nos tornamos amigos. Outra pessoa viajou a Paris e levou Rita Hayworth foi a Paris na mala, e publicou fotos do livro “passeando” pelas ruas parisienses. Em tempos tão duros, tão difíceis, alguém levar um livro na mala numa viagem e “perder tempo” fotografando-o pelas ruas, ou alguém abrir espaço em meio às dores e medos da vida e mandar uma mensagem pelo Instagram dizendo “hoje li você, e o dia me sorriu” é, para mim, o que significa “fazer sucesso”. É o que quero com a literatura. O resto realmente não me importa muito.

Que fato ou pessoa acendeu em você o gosto pela leitura e paixão pela escrita?

Não sei precisar, mas especulo. Reza uma lenda familiar que, um dia, eu tinha ali uns 4 anos, e um tio meu lia o jornal, talvez O Estado de Minas, e eu, brincando no chão, li a manchete da capa: “Mazurkiewicz não joga contra a raposa”, algo assim. Mazurkiewicz era o goleiro uruguaio que levou aquele drible do Pelé na Copa de 70, jogava no Atlético e iria desfalcar o time em um clássico contra o Cruzeiro. Minha avó dizia que foi um auê, perguntaram se eu tinha lido mesmo, se eu sabia ler, e eu teria dito: “até de cabeça pra baixo” e peguei o jornal, virei e li alguma outra frase qualquer. Virei celebridade na família, pessoas passavam horas me dando coisas para ler aonde eu ia. E eu gostava, né? Um pequeno exibicionista. Daí foram me enchendo de revistas em quadrinhos, livros, e eu, louco por futebol, com 9, 10 anos, lia as colunas de Roberto Drummond no jornal. Aí Roberto lançou “Sangue de Coca-Cola”, e foram feitas umas camisas com um trecho do livro, pedi tanto que ganhei o livro e duas camisas. Tinha então uns 12 anos. Um dia, eu vestindo uma das camisas, quem chega perto de mim na Savassi? Roberto Drummond. Ele perguntou se eu sabia o que estava escrito, e eu disse o texto de cor: “Agora eu sei, Tati, que nunca vou poder assistir com você um comício do PCI em Roma: eu estou morrendo, Tati”, etc. “Você já leu o livro?”, e eu, “claro, li Sangue de Coca-Cola, A morte de Dj em Paris e suas colunas leio todo dia”. Ele foi tão carinhoso, deve ter achado engraçado um moleque daqueles ser seu leitor, cruzei com ele umas outras duas ou três vezes, e ele sempre simpático, me chamava pelo nome, perguntava coisas… Acho que ali entendi que escritores eram pessoas legais, que ler proporcionava encontros e alegrias, e daí me tornei um escritor imaginário. E lia e escrevia montes de pequenas coisas, e isso me levou, por intermédio de minha “vodrasta” Ieda, a um estágio em uma grande agência de publicidade aos 15 anos, na redação. O resto foi acontecendo e sabe-se lá se foi isso mesmo ou se inventei algo.

Além do trabalho com a linguagem, que outros aspectos ligam publicidade à literatura?

Acho que já estiveram mais ligados. A publicidade brasileira era um lugar de escritores, de poetas, de artistas. Grandes nomes da literatura estiveram em redações de agências de publicidade. A minha geração teve a publicidade como uma das possibilidades de se viver escrevendo coisas belas, curiosas, criativas, e bem remuneradas. É só olhar os comerciais de TV de várias décadas passadas, os anúncios, e você vê ali – claro que não todos –, frequentemente, peças com textos literários – ou quase. Hoje não é mais assim. Agora quem manda são as métricas, as pesquisas, os algoritmos, raramente, inclusive, se vê grandes textos na publicidade – grandes em tamanho ou grandes em algum valor literário. Mas em algum momento ainda podem voltar a se tocar. Se um dia o texto publicitário voltar a ganhar importância, vamos ver ali como cativar o leitor ou espectador em duas frases, vamos ver pequenas histórias contadas de formas inusitadas, vamos voltar a ver conexões emocionais que só podem existir a partir da literatura. Pode ser uma visão otimista de quem ainda se ilude que o lucro pode abrir espaço para a poesia e os sonhos, mas vamos torcer.

Acho que já estiveram mais ligados. A publicidade brasileira era um lugar de escritores, de poetas, de artistas. Grandes nomes da literatura estiveram em redações de agências de publicidade. A minha geração teve a publicidade como uma das possibilidades de se viver escrevendo coisas belas, curiosas, criativas, e bem remuneradas. É só olhar os comerciais de TV de várias décadas passadas, os anúncios, e você vê ali – claro que não todos –, frequentemente, peças com textos literários – ou quase. Hoje não é mais assim. Agora quem manda são as métricas, as pesquisas, os algoritmos, raramente, inclusive, se vê grandes textos na publicidade – grandes em tamanho ou grandes em algum valor literário. Mas em algum momento ainda podem voltar a se tocar. Se um dia o texto publicitário voltar a ganhar importância, vamos ver ali como cativar o leitor ou espectador em duas frases, vamos ver pequenas histórias contadas de formas inusitadas, vamos voltar a ver conexões emocionais que só podem existir a partir da literatura. Pode ser uma visão otimista de quem ainda se ilude que o lucro pode abrir espaço para a poesia e os sonhos, mas vamos torcer.

Rita Hayworth foi a Paris recebeu, dentro e fora do Piauí, críticas bastante elogiosas. Como você encarou os elogios e qual o diferencial desse livro em relação ao conjunto de sua obra?

Creio ter uma relação saudável com a crítica, e isso talvez se deva à experiência em publicidade, onde um texto, antes  de ser publicado, é chutado, esticado, mordido, atacado e, muito eventualmente, defendido, por um monte de gente – dos colegas aos departamentos de marketing. Isso é ruim, mas é ótimo para exercitar o afastamento do ego. Então me chama muito mais atenção a crítica – no sentido de apontar erros, falhas ou inconsistências – do que o elogio fácil. Claro, é preciso que a pessoa que critica me faça sentir que ali tem algo a ser respeitado como aprendizado. Elogios são ótimos, mas é como comer bolo de chocolate recheado de chocolate com cobertura de chocolate: é delicioso, mas te deixa diabético ou com dor de barriga. É preciso alguma parcimônia ao engolir elogios fáceis. A crítica, elogiosa ou nem tanto, mas feita com respeito e coerência, deve sempre ser considerada dentro de parâmetros que cada um de nós decide quais devem ser.

de ser publicado, é chutado, esticado, mordido, atacado e, muito eventualmente, defendido, por um monte de gente – dos colegas aos departamentos de marketing. Isso é ruim, mas é ótimo para exercitar o afastamento do ego. Então me chama muito mais atenção a crítica – no sentido de apontar erros, falhas ou inconsistências – do que o elogio fácil. Claro, é preciso que a pessoa que critica me faça sentir que ali tem algo a ser respeitado como aprendizado. Elogios são ótimos, mas é como comer bolo de chocolate recheado de chocolate com cobertura de chocolate: é delicioso, mas te deixa diabético ou com dor de barriga. É preciso alguma parcimônia ao engolir elogios fáceis. A crítica, elogiosa ou nem tanto, mas feita com respeito e coerência, deve sempre ser considerada dentro de parâmetros que cada um de nós decide quais devem ser.

O Rita foi lançado exatos 5 dias antes de decretada a pandemia, então não sei bem o que ele é ou ainda pode ser. Circulou pouco, o processo dele é diferente, por exemplo, do Coisas. Ainda estou tentando entendê-lo e o seu percurso. Por exemplo, ser citado elogiosamente por Manoel Ricardo de Lima, um gênio da crítica, em um espaço nobre da literatura como a revista Cult, é algo para se alegrar – mas muito mais para se pensar, mesmo. Ainda estou tentando entender o Rita e o que dizem dele – confesso, não estou muito preocupado com isso. Mas atento.

Como um dos editores de Revestrés, que papel exerce a revista no jornalismo cultural do estado/país?

Essa é uma leitura que, acredito, não me cabe. O que nos cabe, na Revestrés, pelo menos assim eu penso, é fazê-la. Fazê-la do jeito que pensamos ser o melhor, e o melhor dentro do que nos é possível. Nosso papel, se é que existe a possibilidade de nos dar algum, talvez possa ser o de resistir à tentação de desistir. É muito fácil desistir diante de  tantas dificuldades na cultura, na literatura, no Brasil, no bolso, na conta bancária vermelho-sangue. Se dessa teimosia, como já disse Marcelino Freire, sair alguma percepção de que cumprimos algum outro papel, ficarei feliz. Mas não me arrisco a dizer qual seria, nem se temos alguma relevância a ser medida de alguma forma. Bem, já estamos na edição de número 51, e lá se vão fechados dez anos. Se alguém disser um dia “que gente teimosa essa, que fez essa revista durante tanto tempo” já será uma herança importante aos que estão aí e aos que virão depois de nós.

tantas dificuldades na cultura, na literatura, no Brasil, no bolso, na conta bancária vermelho-sangue. Se dessa teimosia, como já disse Marcelino Freire, sair alguma percepção de que cumprimos algum outro papel, ficarei feliz. Mas não me arrisco a dizer qual seria, nem se temos alguma relevância a ser medida de alguma forma. Bem, já estamos na edição de número 51, e lá se vão fechados dez anos. Se alguém disser um dia “que gente teimosa essa, que fez essa revista durante tanto tempo” já será uma herança importante aos que estão aí e aos que virão depois de nós.

Em termos literários, que surpresas você guarda para este e os próximos anos?

Realmente não guardo nenhuma surpresa, não escrevo nada assim, planejado, previamente pensado. Gosto que as surpresas se apresentem para mim e, aí sim, imagino que esse algo que me surpreendeu possa parir um livro em mim. Mas, vou confessar, tenho um livro parado há um ano. Já escrevi o que julgo ser a metade, digo ser um pseudo-romance porque não sei se se enquadra em romance, nem onde pode ser enquadrado – nem quero muito que se enquadre em alguma caixinha – mas muita gente gosta de saber “o que é esse livro”? Eu não sei ainda. Tem até títulos – digo no plural porque já fiz 3 títulos, mas não sei qual vai ficar. Pensei nele quando li um livro italiano sobre Ho Chi Minh, e comecei a escrever em meio à pandemia. Mas ainda não está pronto. Espero que fique. Mas pode ser que eu me surpreenda com alguma outra coisa, antes, e escreva outro. Quem há de saber?

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack