Vi em sonhos um terreno deserto. Era a praça do Mercado de Weimar. Havia escavações em curso. Também eu escavei um pouco a areia. E vi aparecer o pináculo da torre de uma igreja. Não cabendo em mim de alegria, pensei: um santuário mexicano pré-animista, o Anaquivitzli. Acordei a rir. (Ana = àvá; vi = vie, witz = igreja mexicana [!]).Trabalhos no Subsolo. (Walter Benjamin)

“Não há mais tempo. O tempo acabou.”

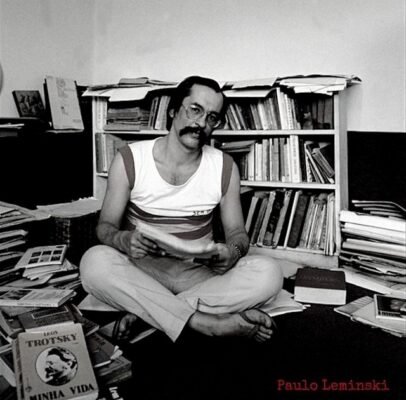

Paulo Leminski

Manoel Ricardo de Lima, que assina a coluna trabalhos no subsolo, propõe numa série de 5 textos, uma releitura do trabalho e do pensamento selvagem do poeta Paulo Leminski [1944-1989] no ano em que se completam 35 anos de sua morte. A série parte da ideia de um Paulo Leminski, leitor. O texto que abre a série é Paulo Leminski, leitor do sertão.

***

Agora, em 2024, completam-se 35 anos da morte de Paulo Leminski, morto em 07 de junho de 1989. Depois de Drummond – que recusou por 3 ou 4 vezes entrar para a vida imortal numa tetraplégica academia nacional de letras que só piora a cada ano, um malogro imaginado por Machado de Assis que, irônico e propositalmente e para rir de nós no inferno, nos legou esse deboche definitivo, a última de suas negativas –, é certamente Leminski o único a quem ainda se poderia, no Brasil, de todos os modos, nomear poeta. Como Ismael, o contador das histórias do leviatã, poeta não é quem diz “chamo-me”, mas quem imagina um espectro que vem do chão, sem metafísica, dizendo “chamam-me”. E que, mesmo assim, ouvindo o chamado, diz não, o tempo inteiro.

3 anos antes de morrer, em 1986, num seminário organizado por Adauto Novaes, através da Funarte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba, “Os sentidos da paixão”, ele participa com uma conversa deliberada, Poesia: a paixão da linguagem, retomando, essencialmente, o que apresentara como proposição em dois textos daquele mesmo ano: “sertões anti-euclidianos” e “grande ser, tão veredas”. O mais interessante é que faz uso de pequenos comentários ao que, natural e ordinariamente, se conhece como “prosa” para falar do que, também ordinária e naturalmente, imagina-se como “poesia”. Mas o ponto de insurgência aí nem é essa relação precária já levada a cabo tantas vezes, prosa/poesia, mas sim uma imaginação laceradora do pensamento que se lança através das figurações do sertão, como experiência, o que Leminski não parece ter tido – senão através do biografema que faz do corpo preto, esquálido e morto de Cruz e Sousa num vagão de trem entre cavalos –, e, depois, como imagem rarefeita, o mais perto possível de uma imaginação revolucionária ao ler esses livros impensados.

Depois de Drummond – que recusou por 3 ou 4 vezes entrar para a vida imortal numa tetraplégica academia nacional de letras – é certamente Leminski o único a quem ainda se poderia, no Brasil, nomear poeta.

Ao mesmo tempo, Leminski, este muito bom leitor do sertão sabia que é impossível tocar esses dois personagens-escritores tão díspares e esses livros também tão díspares, Os sertões, de Euclides da Cunha, 1900; e Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, 1956; sem tocar num ponto do que afirma em direção a um si mesmo que advém daquilo que lia e, muito mais, de como lia aquilo que lia: “o pensamento que alimenta e abastece uma experiência criativa tem que ser um pensamento selvagem, não pode ser canalizado por programas, por roteiros, tem que ser mais ou menos nos caminhos da paixão [pela linguagem].” Daí que nos lembre, muitas vezes, o quanto Glauber Rocha é um exemplo que persegue como exímio leitor do sertão, não só porque devorou os livros de José de Alencar, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e, numa outra ponta, de Guimarães Rosa, mas porque, principalmente, para ler este último, escreveu ele mesmo um romance, o genial Riverão Sussuarana, publicado em 1978, numa convocação do Bloom, de James Joyce, e de um Riobaldo amalgamado em êxtase com Diadorim. A figura de Glauber, do pensamento de Glauber, é uma constatação efusiva de uma materialidade imanente da paixão, porque Leminski insiste na ideia de que o que está na moda é a palavra paixão, não a paixão.

A recuperação das ideias de que “nenhum livro / teve sobre a cultura brasileira letrada / o impacto de “os sertões” e de que se está diante de um “cordel de guerra / de um homero anônimo / onde a crueza das ideias e expressões / se expressa em bárbara ortografia” se expandem até o vórtice destrutivo, porque se aproxima do materialismo histórico sugerido pela anacronia heliotrópica de Walter Benjamin, de uma ancestralidade imprevista; para Leminski “dele descendem / “macunaíma” / “vidas secas” / “o tempo e o vento” / toda nossa prosa regionalista / até o sertão máximo / “grande sertão: veredas” / onde o gênio de guimarães rosa / dá ao sertão uma dimensão cósmica / num texto rico como os de Joyce / encerrando com chave de ouro / o ciclo mais fecundo da literatura brasileira.” Leminski o lê como se fosse um delicado haicai, A TERRA / O HOMEM / A LUTA, ou tal como o “abc de incredulidade”, texto popular recolhido por Euclides num de seus cadernos, e remonta o gesto de sua própria e incondicional formação zen-marxista-trótskista, ao nos lembrar que a literatura, se imaginada para um impossível, poderia penetrar as massas ou quiçá uma classe popular como força social, o que é muito próximo do que Benjamin também sugeriu como “utopia irrecusável”.

O gesto de leitura de Paulo Leminski é tão inespecífico e movediço que contraria a si mesmo ao dizer que entende que “os textos mais subversivos” de Rosa estão reunidos em Primeiras estórias, “com toda a sorte de violações em relação aos sinais de trânsito da linguagem, não só da linguagem literária mas até da linguagem enquanto veículo de comunicação entre os falantes da língua portuguesa.” Daí que afirme também que se o grande romance de um ocidente suposto tiver sido escrito em basco, ele não há; e que escrever em português e ficar calado, “mundialmente falando”, dá no mesmo: “é mais que basco, mas é muito menos que o espanhol”. E que se há “um caráter jagunçal” na literatura de Rosa é, exatamente, porque ele vibra numa aposta entre a forma e o conteúdo para a construção de um terceiro, “uma força da língua”, quando o escritor não é algoz nem vítima da língua, mas aquele que se lança à escritura com todos os movimentos do corpo em direção à paixão pela língua, pelas línguas. E projeta categórico que Rosa “jagunceia [a língua] por precisão”, tanto que os seus textos vertidos para o alemão, inglês, francês ou italiano perdem, exatamente, diz ele, “o caráter jagunçal da linguagem”. O que acontece com Joseph Conrad, o polaco Józef Korzeniówski, que vai da Polônia para a Inglaterra e, segundo ele, “se britaniza” para tentar gritar na língua do capitalismo colonizador mais violento do século 20. Conrad que, por sua vez, muito bem lido por Belchior, genial cantor das coisas do porão e de um sertão condenatório e outro exímio leitor de Euclides, Rosa e Glauber, aparece com força na canção Coração selvagem e num truque final de uma sobreposição de línguas que todo sertanejo inventa: “Meu bem, meu bem, meu bem / Que outros cantores chamam baby”.

Leminski se perguntava quem, nesse país, lê e, mais ainda, quem no Brasil consegue perceber como lê o que imagina ler. No meio disso não se pode esquecer da grana imperiosa das corporações do mundo editorial para a inserção desse ou daquele livro, o que produz a inexistência de tantos outros, muitas vezes mais interessantes, mais políticos e mais pertinentes.

Jacques Derrida, no seu mínimo e denso Paixões, texto de 1993, diz que amar alguma coisa na literatura é amar um lugar do segredo, algo como “não há paixão sem segredo, este segredo, mas não há segredo sem paixão. Em lugar do segredo: aí, entretanto, onde tudo está dito e o resto nada mais é senão o resto, nem mesmo literatura.” A ideia de que a literatura previa, como sentido e paixão da linguagem, DIZER TUDO, DIZER A TUDO, quando ela é uma paixão sem martírio, para Leminski, já era. Termina na farda, numa conformação, no uniforme, este mesmo que alguns dizedores do sertão, como João Cabral, de família escravocrata, senhora de engenhos, e Guimarães Rosa, mesmo que tenha optado pela vida entre vaqueiros, não tenham conseguido recusar, porque diante da mercadoria nada se recusa, ela é mais rápida, indômita, violenta, legalizadora e legisladora, anula e encerra toda e qualquer paixão. E aí, nem adianta, segundo Leminski, entrar no universo dos José Lins do Rêgo ou das Rachel de Queiroz, esta última uma legítima apoiadora do golpe militar de 1964; nos sobrariam apenas os livros fortes e as tomadas de posição de Graciliano Ramos até o cárcere e depois, liberto, abandonado pela polícia aos trapos e farrafos na esquina do Largo dos Leões com rua Alfredo Chaves, no Humaitá, Rio de Janeiro, porque era o único nome de rua que lembrava e conseguia dizer sem parar. Ironicamente, o endereço da casa de Dona Naná e José Lins.

Um direito da literatura à morte, sem fuga e sem tempo, é que faria do escritor, o poeta, alguém tomado de coragem e fascinado pelo perigo. Mas “os tempos estão difíceis”, diz Leminski, e o poeta já era, acabou. No seu caso, se não tinha a experiência convicta do sertão, a que só é se com o corpo lançado ao espaço como deriva e vulto, justamente como a empenha o poeta, estudioso das coisas da terra e leitor diferido de Rosa, Carlos Augusto Lima, ao menos não foi um signatário efêmero como Mário de Andrade que, na sua travessia pelo Nordeste e pelo Norte, registra risonho um lapso que diz tudo: “Esqueci do Piauí!” E isso está tão posto e imposto que, por exemplo, até os dias de hoje, “não há” nenhuma literatura brasileira produzida nos anos 1970 que não tenha sido escrita apenas entre a praia de Ipanema e a instituição “esses poetas”. A denúncia ao “mal contado” é de que “boa parte da nossa ficção é contabilidade”, de que “o mal é de família” e de que “comparada com o nosso naturalismo pedestre e fotogênico, a ficção latino-americana parece uma literatura que enlouqueceu”. Por isso, Leminski declara que “a última grande fábula brasileira é a de Grande sertão: veredas, […] de lá pra cá nossos ficcionistas se debatem entre naturalismo e a máquina fotográfica.” E é este pequeno “de lá pra cá” que demonstra a ideia imposta de “acarinhar o leitor” e da “forma de sucesso garantida” também numa poesia que é mera “prosa empilhada em versinhos, como está cheio o Brasil”.

Numa mesma modulação, sempre se perguntava quem, nesse país, lê e, mais ainda, quem no Brasil consegue perceber como lê o que imagina ler. E isto numa disposição para remover o imutável: “analfabetismo, alto custo do livro, falta de bibliotecas públicas, falta de preparo, de educação do gosto, de interesse e de procura” e “é a transformação em mercadoria que dá à obra de arte a ilusão de ser ‘livre’.” No meio disso, dessa anestesia, não se pode esquecer da grana imperiosa das corporações do mundo editorial para a inserção desse ou daquele livro, especificamente, o que provoca e produz a inexistência de tantos e tantos outros, muitas vezes muito mais interessantes, mais políticos e mais pertinentes, sem compromissos com uma agenda da hora ou com um vocabulário usual e mímico e nenhuma invenção imaginativa. Não há mais nada que não seja do plano do capital e da violência do que o capital determina em sua dimensão indômita, até – repare-se a ironia – no que deve ou não ser censurado, porque sempre é para tudo apenas o que está à vista imposto por essa mesma violência.

O projeto de leitura do sertão proposto por Paulo Leminski é, por vezes, maravilhosamente anárquico, anarquivista e selvagem; sem uniforme, completamente informe, porque ou se implica hermeticamente o corpo ferido e alegre num contágio com a terra ou é só novela das 7. E isso tem a ver com aquilo que Herberto Helder, que imaginava um Rimbaud impossível porque só seria o que é se for um discípulo ancestral de Godard, chamava de “gramática profunda”, e essa gramática é o princípio e o precipício do que se lê como política e gesto para a composição heliotrópica de uma comunidade: “a transformação mais insignificante de todas”. No entanto, Leminski, corajoso e subversivo como sempre, provocava naqueles idos de 1986: “qual a linguagem que não se escreve? qual é a linguagem em que a poesia nunca chega?” e “não há mais lugar para a paixão, porque a paixão é o desejo projetado para a frente. Não há mais nada lá na frente, apenas o apocalipse. Não há mais frente.” Acertou na mosca.

***

Manoel Ricardo de Lima [Parnaíba, 1970, professor do PPGMS e Escola de Letras, UNIRIO. Pesquisador CNPq, PQ-2], publicou A guerra da água [7Letras] Xenofonte [Cultura e Barbárie], O método da exaustão [Garupa], Avião de alumínio [Quelônio, com Júlia Studart e Mayra Redin] entre outros. Organizou, entre outros, Uma pausa na luta [Mórula]. Coordena a coleção “móbile” [Lumme ] e as edições da poesia de Ruy Belo no Brasil [7Letras]. Escreve a coluna “trabalhos no subsolo” para a revista Revestrés.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack