Como, ainda, de alguma maneira, deixar uma conversa existindo sem cortes, sem linha reta, sem edições violadoras entre o que se pergunta e o que se diz ou se imagina dizer? Quando se pode imaginar a literatura como um troço, um cão, uma “faca só lâmina”, um pensamento que não pode ser pensado ainda, sem os arremedos e truques enfadonhos das mesmas coisas que vêm como uma alienação do mundo? Diz Giovanbattista Tusa que “delimitar o fim, dar a ele um significado determinado como aniquilação, dissolução, liquidação – leva à alienação que é experienciada como uma ausência de significação”, ou seja, quando a literatura é uma falta de fundo, rasa e rasteira, sem mundus, sem algum immundus, mas apenas a condição privada e de privação do mundo, uma acosmia, atrofia de tudo o que somos como projeção e partilha radical, logo, incondicional. Estamos diante de uma ideia autocentrada, a todos os lados, de que o “contemporâneo” é, apenas, conhecimento especializado e pasmado, ou seja, que não há nele nenhum pensamento expandido e forte como tomada de posição para uma memória do futuro que se constitua como emergência e exigência: “a emergência finita de um infinito atual”, quando atual é aquilo que no instante em que atua, promete.

SÉRIE “TRABALHOS NO SUBSOLO: ENTREVISTA”

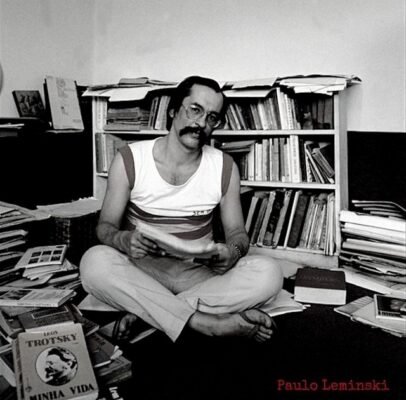

O jogo começa com Leonardo Marona [1982, Porto Alegre], livreiro, morador do Rio de Janeiro há muitos anos, escritor “potrero”, com alguns livros publicados entre o poema corajoso e veloz, como o “Herói de Atari” [Garupa, 2017] e “Comunista FDP” [Garupa/Kzal, 2021], e a prosa insólita de romances, como “DrKrauss” [Oito e meio, 2017] e “Não vale morrer” [Macondo, 2021].

Leonardo Marona: livreiro, morador do Rio de Janeiro, escritor “potrero”.

Manoel Ricardo de Lima: Tem uma dimensão muito bonita no futebol argentino que é a ideia do “fúlbo”, que seria uma espécie de futebol praticado nos campos de lama e merda, onde pastam cavalos, pelos bairros muito pobres. Os que o praticam e vêm desse futebol, caso de Diego Maradona, por exemplo, são chamados de “potreros”, porque estão lançados à vida até o impossível dela. Todas as vezes em que leio ou releio algo de seus livros essa imagem vem, com força: uma literatura de “potrero”. Quais linhas de força imagina para o que escreve?

Leonardo Marona: Essa pergunta me fez pensar numa piada que costumo contar às pessoas, geralmente clientes da livraria, conhecidos ou completos estranhos que dão corda, na qual eu digo que, num tempo longínquo, medieval, na Sicília, a minha família era a mesma que a família de Maradona. Perceba (eu digo à pessoa) que entre nossos nomes existe apenas a diferença de duas letras (ad), que se perderam ao longo dos séculos, numa cisão provavelmente de vendeta, para gerar os Marona. Como se os Marona fossem pessoas que brigaram (na agressividade são uma família só) com os Maradona, tipo PT e PSOL, ou mesmo como judeus e muçulmanos no Oriente Médio, naquela confusão sem saída em que a origem, como no caso dos atritos de morte, é a mesma, ainda que longínqua, portanto se trata de um ódio de origem. Como nos romances do Dostoievski nos quais o ódio mútuo remonta a um amor comum.

Meu pai foi muito pobre – outra coincidência com relação ao escritor russo: meu pai tem dois irmãos mais novos, que praticamente precisou criar enquanto meus avós lutavam por comida, numa pirâmide karamazoviana em que ele é Dimitri, o selvagem – como foi Maradona desde criança. A miséria, ele me diz, não é totalmente ela uma coisa material da qual podemos nos ver livres ficando ricos. É algo que se entranha na alma coletiva das famílias, que deforma o sangue, passando o horror às gerações seguintes. Então eu passei fome por tabela, por mais que fosse uma criança obesa, alimentada com exagero. Hoje vejo no que essa fome imaterial, esse desespero de morrer subitamente, causa em alguém que tem um pai como o meu, jovem viúvo ambicioso. No meu caso, de um lado, tornou-se a fuga da literatura, que é a mais bela negação do mundo em sua materialidade que eu conheço. Por outro, por mais que eu tenha sido uma criança de classe média, primeiro baixa, depois alta, até me tornar um adolescente com um pai rico, era ao mesmo tempo órfão de mãe, algo que, quando se é criança, tem a gravidade de uma deformação ou doença de contágio. Então eu delirei por toda a minha existência infanto-juvenil que, sem mãe, acabaria por me tornar um mendigo, mais cedo ou mais tarde, porque meu pai arranjaria uma nova vida e me deixaria só. E até hoje observo com profundo interesse as pessoas que vivem na rua. Na maior parte das vezes, inclusive, como acontece com os pedintes na porta da livraria, nos identificamos e acabamos próximos. Talvez esse detalhe mórbido da minha psique, também ele um tanto russo, mas no fundo muito comum entre escritores, a ideia de que de uma hora para a outra você se verá completamente abandonado a si mesmo, me transformou num adulto pobre (classe C, como me disse Rita outro dia) e, sobretudo, num escritor.

A miséria, meu pai me diz, não é totalmente ela uma coisa material da qual podemos nos ver livres ficando ricos. É algo que se entranha na alma coletiva das famílias.

MRL: Há uma seriação impressionante entre seus livros de poemas e os que aparecem também em prosa. Rápido, parece haver um corte nas imagens que os compõem, talvez até em relação também com uma dromologia dos textos. Como se você escrevesse novelas em alta velocidade, feito Dino Campana, e seus poemas incorporassem uma lentidão esforçada. O que pode dizer sobre essas temporalidades aparentemente díspares de seus textos, de seus livros?

LM: Você usou a palavra “dromologia”. Fui ver no dicionário. É uma coisa que me assusta, mesmo eu sendo aquariano, como diz a Rita, porque, ao contrário de Paul Virilio, não consigo analisar intelectualmente esse estado de velocidade que vai deixando marcas virtuais ao passo que parecem de alguma forma apagar a vida física, a vida material, o toque, a falha humana comum a todos. Sou um doente da velocidade, é o que me parece. Escrevi meus livros muito rápido, falo muito rápido, tenho a tendência a estar sempre me mexendo, ansioso por algo ou mesmo ansioso por sabe-se lá o quê. Mas é pelo medo que tomou meu corpo, de uma certa forma, por não conseguir acompanhar a vida dentro dela e, por isso, não entender o que se passa. Isso me leva a cada decênio a estados de depressão profunda, como um neandertal que toma consciência da sua extinção entre humanos. Em termos oníricos, é como se eu sentisse pavor de ser engolido por uma conexão enorme de comunicação virtual.

Ao contrário de Paul Virilio, não consigo analisar intelectualmente esse estado de velocidade que vai deixando marcas virtuais ao passo que parecem de alguma forma apagar a vida física, material, o toque, a falha humana comum a todos.

Literariamente falando, essa doença da literatura me levou a ter um sonho, uma ambição, creio, desmedida, mas muito real em mim, que seria criar um universo no decorrer da escrita dos meus livros, mais amplo a cada livro, seja de prosa ou poesia, como fizeram Faulkner, Carson McCullers, John dos Passos, John Fante e, mais por aqui, em certa medida, Roberto Bolaño. Os livros comporiam, um a um, essa espécie de vilarejo afetivo e seriam, ao mesmo tempo, um marcador da própria vida (muito úteis, aliás, se constantes, no caso de eu desenvolver, como tantos escritores constantes, um quadro de Alzheimer ou mesmo demência precoce), com suas intensidades e picos de depressão, em suma, algo que se ampliasse tornando-se um corpo novo para substituir meu próprio corpo carnal e perecível. E que teria sua porção de paixão pela vida, que é fruto de toda literatura verdadeira, e não me refiro à que faço, é claro, mas da que eu gostaria de fazer, pois as duas ainda são muito distintas.

Isso quer dizer que não tenho ainda a minha Vila Marona. Quando muito, adquiri um pequeno terreno baldio, onde crianças desoladas jogam com bolas murchas na lama, ou em terra muito seca, ruim para o plantio. Mas que eu vou escavando, com a ideia de tentar fazer isso (sabendo-me insuficiente, porque é algo interminável) até a morte, com essa promessa interior que é, a meu ver, magnânima, difícil de cumprir (muitas vezes penso que é mais fácil parar com tudo) e às vezes tento empreendê-la com tudo que tenho, que é sempre pouco, ou com tudo que me restou, de onde algo acaba por poder nascer, como a flor nauseada de Drummond, a flor que nasce no cimento, aquela quase imperceptível, que permanece.

Meus livros comporiam uma espécie de vilarejo afetivo, que teria sua porção de paixão pela vida, fruto de toda literatura verdadeira, e não me refiro à que faço, mas a que eu gostaria de fazer, pois as duas ainda são muito distintas.

Como escritor, é sempre assim que me sinto. E ao mesmo tempo tenho vaga na minha cabeça uma espécie de Vila Marona onde meu inconsciente teria, ainda que por breves instantes, se libertado finalmente – o que, de fato, às vezes, acontece enquanto a escrita flui prazerosamente, como transe, hipnose ou êxtase de comunhão, tornando a pessoa que escreve rapidamente viciada no seu efeito de absoluta fluidez e bem-querer – daquilo que nos mata porque é preciso estar quase todas as horas do dia diante do horror absoluto em todas as áreas da vida. Menos, talvez, enquanto se escreve, enquanto o fio de prata encontra-se na nossa mão, até que ele escape outra vez. Por isso tenho tanto receio dos escritores convictos, os ditos profissionais do ramo.

É, quem sabe, querer demais: uma Vila Marona. Mas, se você pensar bem, no meu último romance (Não Vale Morrer – Edições Macondo, 2021) uso personagens que voltarão, por outro prisma, a surgir no meu novo romance, o Bom Massacre, que sai até a metade do ano que vem pela Telaranha, de Curitiba. E existem poetas em abundância nos romances. Mesmo quando não são claramente poetas, como o protagonista do Dr. Krauss, que parece não ser uma pessoa de letras, nessa novela doppelgänger de que gosto muito porque foi escrita como se escreve um poema. Então acaba não sendo preciso dizer que aquele que se move e erra é um poeta. Por mais que não se escreva nada, todo mundo sabe que poeta é um estado específico de existência, mais do que um poema que se escreve. A poesia, diferentemente da prosa, mas às vezes em comum a ela, é muito mais uma espécie de enfermidade do que uma forma linguística de se expressar. É o tratamento dela exclusivamente como linguagem que a torna elitista, como tem acontecido desde que sabemos.

Acaba não sendo preciso dizer que aquele que se move e erra é um poeta. Por mais que não se escreva nada, todo mundo sabe que poeta é um estado específico de existência, mais do que um poema que se escreve.

O poema, no fim das contas, é produto da cloaca gerada pela existência física e pelo modo de agir poético. O agir na vida. Por isso é ridículo que existam poetas milionários. Por isso é patético que uma poeta ou um poeta se casem com uma pessoa influente para obter dinheiro e fama. Daí, talvez, a sua raiva diante do universo oficial da poesia, que parece um clube de equitação que às vezes convida um ou outro cavalo selvagem no fim de semana, em torno do qual reúnem-se os associados para apreciar seus pinotes. Hoje eu acho que as pessoas usam a palavra poesia como uma senha de entrada num mundo de privilégios e hierarquias, num mercado com gôndolas, mais baixas ou mais altas, onde se expõe a poesia do nosso tempo.

Eu acho triste participar disso. Mas infelizmente estou ali, na gôndola baixa, das promoções ou alimentos às vésperas do vencimento. Às vezes eu penso que na minha prosa há mais poesia que na minha poesia, onde há uma prosa que, quando funciona, funciona como respirar ar puro fora da fumaça geral. Talvez eu me refugie melhor do mundo com a prosa. A poesia é a máquina do mundo, a prosa, o seu substituto impossível. Talvez seja também uma espécie de código Mayday, talvez um pedido desesperado por alguma límpida cumplicidade, um contato amoroso e úmido com os neurotransmissores de alguém desconhecido distante das convicções, através de uma espontânea e profunda, portanto muito rara, conexão humana. É isso que espero da poesia, mas jamais do romance. Do romance eu espero que flua com a rapidez de um poema certeiro. Os poemas eu preciso que se pareçam com algo que eu de forma alguma poderia ter escrito. Preciso dessa crueldade, dessa traição, para gostar deles.

As pessoas usam a palavra poesia como uma senha de entrada num mundo de privilégios e hierarquias, num mercado com gôndolas, mais baixas ou mais altas, onde se expõe a poesia do nosso tempo. Eu acho triste participar disso. Mas infelizmente estou ali, na gôndola baixa, das promoções ou alimentos às vésperas do vencimento.

Talvez por isso eu tenha escrito tantos livros de poemas e poucos romances (agora mais um, no qual estou afundado até o nariz em lama potrera). Porque, no fundo, e ainda que não tenha, como você bem sabe, conseguido até hoje construir minha Vila, não desisti ainda de tentar gostar da tentativa impossível de fechar os olhos e tê-la comigo, contra a realidade opaca dos dias, para talvez me sentir autorizado a gostar de mim mesmo e do que passa por mim. Talvez seja isso. Escrevem-se os poemas para que possamos tentar gostar de nós mesmos como seres humanos e do que passa por nossa pobre existência humana, mergulhada, no fim das contas, no lago infinito de uma interrogação total. Por isso não acredito em poetas milionários, visionários, autoritários, doutrinários, ou poetas que se apaixonam por milionários. Ou poetas premiados. Gostaria do dinheiro, não vou mentir, e provavelmente apenas guardaria debaixo da cama, porque sou canguinha, mas, no fundo, sentiria um gosto amargo, de vitória vã, se me fosse dado um prêmio. Ser amado massivamente neste mundo tornou-se algo de que deveríamos nos envergonhar, eis o difícil paradoxo da corrida pela vida atualmente. O mundo está tão depauperado em nós mesmos que nos abre um enorme privilégio, apesar de duríssimo de suportar: num mundo terrível como o nosso, num mundo aparentemente e anunciadamente sem saída, acaba sendo uma vitória amarga ser um vencedor. Talvez esse sentimento, que no fundo é de uma derrota à priori, um dia, liberte a poesia das gôndolas do que se pode comprar, para que atue como é seu destino de moeda inalcançável, essência do mínimo comum. PS: Esse Dino Campana era um total lunático, certo?

MRL: A maioria da literatura brasileira que circula em larga escala comercial é branca e oriunda de afazeres de bacharel, logo termina por cumprir também uma falsa erudição desperdiçada, principalmente entre “jovens” frequentadores do “google” que envelhecem rápido. O seu trabalho, numa contramão saliente, se vincula a um cotidiano operário, o de livreiro, numa grande rede de livrarias do sudeste do país. Ao mesmo tempo, você é bilíngue, tem uma formação leitora invejável, rara e incomum, como prática de uma pulsão encantadora nos seus livros. Como persegue os dias nessa perspectiva do frescor, ou seja, deixar seu trabalho, seu texto, sempre o mais perto possível do risco de uma juventude?

LM: Diante de uma literatura local que se torna cada vez mais enclausurada por pautas que perdem a força conforme geram enormes lucros a grandes conglomerados multinacionais, as pessoas que escrevem parecem sedentas por encontrar um lugar confortável e, mais importante, louvável na defesa de uma moralidade de presbitério. Quase todo mundo, jovem ou não, escreve como se soubesse alguma coisa, e não como se procurasse. E acho que a literatura só vale a pena quando ela não estaciona num lugar tranquilo de conhecimento de causa, mas quando mergulha na pessoa que a produz, como o abutre naquele continho maravilhoso do Kafka, que começa comendo os pés da vítima para, depois, atravessá-la pelas entranhas. A juventude então se torna, no sentido do não saber, do tatear, do descobrir sem querer, da travessia do nada ao nada, que é o que as crianças fazem muito bem – assim como os grandes livros – e depois o adulto perde a capacidade de fazer sem ser, em algum nível, patético, até que se torna, para cada um que consegue estacionar numa estação que traz seu nome, uma mentira organizada em busca da excelência.

Quase todo mundo, jovem ou não, escreve como se soubesse alguma coisa, e não como se procurasse. E acho que a literatura só vale a pena quando ela não estaciona num lugar tranquilo de conhecimento de causa.

Refiro-me aqui, é claro, à juventude no sentido de surpresa, frescor, de ritmo alucinado, juventude como loucura autorizada de alguém que, ferozmente, tenta captar algo e falha, e isso não está relacionado com a idade cronológica. Falo aqui de uma velocidade de pensamento contraditório exposta como choque elétrico num pedaço de carne que se move de um lado para outro em busca de algo que seja verdadeiro no mundo onde vive. Juventude porque intensa, ingrata, incontrolável, incompleta, em duas palavras: divinamente antiprofissional. Algo que, no seu decorrer, não tem um objetivo claro, mas ganha e perde objetivos que trocam de lugar e cujos conteúdos se permutam. Essa variação das peças, que às vezes beira o frenesi, atribui aos agentes possibilidades infinitas de ação, sempre rumo adiante acotovelando-se para desesperadamente provar algo inviável com o corpo inteiro através da palavra escrita. Penso aqui mais na prosa, suponho, porque as peças são outras e, na poesia, a juventude, em geral, a descontração descompromissada, quando não é muito bem-feita – como em Leminski, Corso ou em Bob Brown, para dar três exemplos – torna-se preguiçosa e vulgar, soando mais como um pedido de socorro do que uma injeção de vida, o que atrai uma constrangedora vontade de, mesmo envelhecido, distante do ápice, viver para sempre como alguém que acabou de sentir seu coração palpitar pela primeira vez. Fica cafona a juventude na poesia, em geral, a não ser que se trate realmente de uma criança endiabrada, como Rimbaud ou Álvares de Azevedo, que eram dois delinquentes de fato e escreviam como tais.

Mas, voltando à prosa, hoje em dia as coisas estão caretas ao ponto de os prodígios literários comportarem-se como pequenos adultos, ou adultos anões, apresentando uma literatura grisalha, de estudo e método, uma literatura de efeito compreendido, e não uma literatura do desbravamento, que é para mim a literatura mais longeva. Nesse sentido, a característica essencial da grande literatura é a juventude. Afinal, se lemos a literatura de um Bataille, um Roberto Arlt, um Krasznahorkai, uma Aglaja Veteranyi, uma Silvina Ocampo, ou essa maravilha que descobri recentemente, pela editora 100/cabeças, de SP: se você lê uma Unica Zürn, um Gombrovicz, um Walser, um Campos de Carvalho, até um Guimarães Rosa, uma Márcia Denser ou – de cabo a rabo – um certo Cesar Aira, vai pensar num primeiro momento que aqueles textos foram escritos por pessoas muito desequilibradas e, ao mesmo tempo, jovens, porque são todos textos escritos com a seriedade e o automatismo selvagem típicos dos loucos, ou das crianças. Mas hoje a literatura tem estado muito adulta, no mau sentido: uma literatura que tosse sociologia, escarra pautas humanistas e arrota caviar, como se, de um mundo à parte e totalmente exclusivo para alguns iniciados, pudesse surgir uma visão da vida e das coisas.

A literatura tem estado muito adulta, no mau sentido: uma literatura que tosse sociologia, escarra pautas humanistas e arrota caviar, como se, de um mundo à parte e exclusivo para alguns iniciados, pudesse surgir uma visão da vida e das coisas.

No meu caso mais específico, minha maior ilusão foi também minha sorte, prefiro pensar. Meu pai, como já disse, vem de uma família muito pobre e passou fome na infância, foi espancado duramente por padres e pais ignorantes. Quando se tornou um dos melhores editores jornalísticos da sua geração, teve muito dinheiro, mas talvez a sua origem tenha influenciado o fato de que, se tudo ganhou, abriu também mão de tudo, voltando por seus impulsos sempre à estaca zero. A sombra da miséria, na minha família, vem até meu pai. Comigo, sou premiado por outra miséria, que forma, talvez, minha peculiaridade como escritor: perco a mãe muito cedo, meu pai se torna viúvo aos trinta e cinco anos e, em vez de entrar em colapso, se agarra ferozmente a uma certa ambição doentia de se afastar da fome que ele conheceu, agora que éramos apenas nós dois: parentes de sangue, mas desconhecidos. Então ele progrediu muito rápido, em um ano começou a ganhar muito melhor, foi editor chefe de política, economia, cidade, até mesmo de esportes, do Jornal do Brasil e do Globo, na época do antológico Evandro Carlos de Andrade, que o levou para ser editor chefe do Jornal Nacional. Apaixonou-se (acho que aí começa uma espécie de literatura da vida um pouco anti-nabokoviana) pela segunda vez perdidamente em sua vida, por uma mulher que foi também meu primeiro amor. Isso, na verdade, na vida de um órfão de mãe, seria uma obviedade freudiana digna de Dostoiévski (outra vez ele), que não leio há tempos e que, aliás, o reacionário Nabokov detestava, em comparação a um amor afetado por Tolstoi.

Essa infância peculiar, de um romantismo setecentista, me levou ao colo dos Russos pré-revolucionários, os mesmos que, por coincidência, dariam forma, com o teatro grego clássico, à psicanálise freudiana, que foi a moldura de encaixe exato da minha infância. Talvez tenha sido essa espécie de infância que me empurrou para a escrita. Fui uma criança velha, uma criança com preocupações de vida e morte que não devem ser comuns às crianças. Meus amiguinhos, todos, dormiam melhor do eu, que mijava na cama. Foi, portanto, do desolamento completo, do terror absoluto e da total fraqueza de existir que me tornei um escritor.

Lembro da primeira vez que pronunciei as palavras a meu pai: Acho que quero ser um escritor. Foi no calçadão da praia, meu fazia uma coisa que eu sempre achei muito difícil que era andar lendo o jornal. Naquele tempo eu morava sozinho e tinha dezoito anos. Não tinha escrito nada, a não ser crônicas lisérgicas de uma página e uns contos terríveis que não terminavam nunca. Meu pai falou que a ideia de ser um escritor era como fazer uma roleta russa com as cinco balas no tambor de cinco balas. Esse foi o meu incentivo em direção à escrita. Acho que, em todos os casos mais interessantes, essa é uma decisão obtusa, uma escolha hesitante, e me refiro ao estar de frente para a coisa em branco, a coisa a ser criada, então eu rezo para que aquela criança que caiu num colo russo e foi amamentado por lobas ainda viva em algum lugar dentro de mim. Alguns sofisticados chamariam Daimon, eu chamo criança louca.

Já vão lá mais de quinze anos como livreiro. E nem mesmo podemos considerar isso uma profissão, ser livreiro, já que na minha carteira de trabalho está escrito vendedor, e eu não vendo coisa alguma. Não conheço muitos livreiros escritores.

Então fiquei adulto, com graves problemas alcoólicos, além do uso abusivo de drogas e noites acumuladas sem dormir. Tive alguns relacionamentos curtos. Cortei relações com meu pai e casei-me com uma atriz de teatro que eu já admirava de ter visto algumas peças do seu grupo, os Fodidos Privilegiados, do grande Antônio Abujamra, que o diabo o tenha em alta conta, e essa atriz tinha o dobro da minha idade e atuava numa versão bem remunerada (eu tinha apenas 25 anos de sonho de sangue de América do Sul) de Otelo, que eu havia, até hoje não sei como, traduzido com um amigo meu do colégio, que pouco depois se tornou autor daquelas novelas evangélicas da Record. Ali foi onde me iludi e ao mesmo tempo fiquei aprisionado pela ideia de que teria um caminho aberto, um caminho promissor, que começava muito bem, afinal, como começar melhor do que com Otelo de Shakespeare? Casar ainda por cima com a Emília, babá da adolescente Desdêmona, Emília que é, na verdade, a única personagem realmente revolucionária (apesar da revolucionária maldade de Iago, que hoje vemos em muitos empresários, na maioria dos patrões).

E aqui chego no meu ponto. Eu atravessei a ilusão de uma prazerosa e progressiva vida literária. Mas depois de Otelo, traduzi Longa Jornada Noite Adentro, que, para minha surpresa, era muito mais difícil de traduzir do que Otelo. Mas então eu morava na casa da Emília, trabalhei um tempo como redator de esportes no Jornal Expresso, que é a versão mais barata do Extra, que é a versão mais barata do Globo. Em comparação com meu velho, um desempenho medíocre, apesar de eu ter me divertido ao escrever sobre os jogos de futebol quando eles aconteciam. Aquilo foi divertido, infantilmente, e me deu certa agilidade na escrita. Era o que eu fazia melhor. O que me diverte é sempre o que faço melhor. Tenho dúvida se é uma farta condição para os dias de hoje. Acontece então que, como criança, vou até muito bem, mas, como adulto, agora, tenho dificuldades óbvias e que um pouco me surpreendem, mas não muito. Um texto pode vir à mente mil vezes por segundo ou nunca mais. É isso tudo que está em jogo, o desafio infantil, é preciso saber. Isso é ainda parte de uma ilusão em chama frágil, já próxima da cinza futura, que é quando me torno livreiro, porque a tradução de Eugene O’Neill havia sido paga, mas a peça não vingara, não havia mais dinheiro, o que foi o começo de um período largo de erosão. Estamos em 2008, eu ganhava, por mês, como porcentagem pela bilheteria da peça, em cartaz num grande teatro, cerca de dois mil reais, não sei quanto seria isso hoje, mas na época era mais do que eu já tinha recebido antes, ainda mais por uma coisa que já estava feita para sempre. Nessa época comecei a fumar, a usar cocaína, a escrever poemas com devoção, ainda que só para mim mesmo. Eu tinha uma impressora, era a única coisa que eu tinha quando fui viver com Emília, além de um colchonete velho de solteiro, que joguei fora porque ela tinha uma cama de casal (a primeira da minha vida).

Imprimia na impressora poemas, ia guardando um em cima do outro. Eram ruins, mas escritos com todo coração. Comecei a escrever poemas compulsivamente, porque estava sempre drogado e não tinha mais nada que fazer, a não ser desfrutar dos rendimentos avançados do meu grande trabalho intelectual. Então, com violenta sabedoria, Emília um dia juntou aqueles papéis e me obrigou a fazer deles um livro de poemas. Disse que era uma vergonha que uma trabalhadora da arte como ela, da estirpe dela, estivesse vivendo com um vagabundo inútil e que ela precisava de uma forma para me apresentar às pessoas do seu convívio, todos artistas dos mais variados gêneros. Foi ela mesmo quem foi, atuando como agente literária, até a Editora 7Letras (que Jorge não leia isso!) e cavou meu debut.

Malditamente foi meu único livro resenhado no jornal impresso, o meu pior livro de longe, lançado em 2009, um ano que, como dizia o bom e velho Fante, foi um ano ruim. Havia uma privada na capa do livro e os poemas eram todos sobre personalidades como Lou Reed, Billie Holiday, Beethoven, Maiakovski, Augusto dos Anjos, Rilke, Kerouac, Rita Hayworth, Helena Inês, Skip James, Murilo Mendes, McCullers etc. Pessoas de algo quilate, os espíritos de suas épocas, que eu amava com um fervor (voltamos a ele) juvenil.

Era talvez a única forma que eu conhecia de ser ainda uma criança que admira. Isso era bonito nesse livro. Pouco depois, sem emprego e com fracasso total com a peça de O’Neill, ainda fui pago para traduzir um David Mamet, o que em si já poderia ser considerado um grave declínio. Então as traduções minguaram. Prometi a mim memos que faria a nova tradução completa da poesia do galês Dylan Thomas, mas ainda hoje, depois de quinze anos, traduzi apenas seis poemas. Então pedi para a sobrinha do Iago (sempre na peça de Shakespeare), que trabalhava no que um dia foi o departamento de marketing da Livraria da Travessa, que ela me indicasse para um emprego na livraria. E ela me tornou um caixa-registrador.

De tanto perder dinheiro, porque estava sempre lendo ou desatento, me tornaram livreiro. Aquilo era, de todo modo, uma espécie de banho de água fria nos planos do pequeno Thomas Wolfe. E foi da decepção daquele período literário de pura aventura que veio a vontade de escrever para sempre e eu nunca mais saí dessa máquina de remoer, depois centrifugar, literatura enfim, e que se tornou essa promessa íntima que fiz a mim mesmo. Porque foi um processo lento e constante de degradação física a minha atuação, se podemos considerar assim, no chão da livraria, por oito horas diárias e um salário muito baixo, e mesmo assim seguir escrevendo nas “horas livres”.

Eu quero sempre a criança no comando. Enquanto escrevo aqui ela se mostra num estado empertigado e prolixo, como você pode comprovar. Acho isso bom, talvez seja apenas enfadonho, você depois vai me dizer ou, talvez, quem leu até aqui.

Talvez por isso tenha escrito tudo tão rápido quanto pude, para aproveitar enquanto o lobo não vinha. Mas ele veio vindo. E finalmente, no último ano ele chegou. E minha vida deu um salto sobrenatural, tornando-se uma ficção científica (material, aliás, de um romance que parei de tentar escrever, mas quero voltar, e vai se chamar Justa Causa) sobre um livreiro que é levado por um sistema econômico de trabalho pós-escravista a dar cabo de sua vida, mas vai parar noutra dimensão, como se fosse dentro da sua própria cabeça.

Estava ali também, no germe daquela ideia, a criança longínqua, apesar de toda sombra instalada, tentando ainda se amar conforme a mágica há quinze anos prometida. Mas era já uma criança violada, que foi deformada por uma vida que se tornou difícil, na velocidade do pasto comum, longe da fantasia interior, uma vida concreta demais. Que é a vida que eu levo hoje, e já vão lá mais de quinze anos como livreiro, que, se você pensar bem, é o mesmo tempo praticamente da minha primeira publicação. E nem mesmo podemos considerar isso uma profissão, ser livreiro, já que na minha carteira de trabalho está escrito vendedor, e eu não vendo coisa alguma, eu nem sei exatamente o que faço, isso é mesmo muito estranho.

Literariamente é interessante experienciar os dois lados da ilusão, ou a mesma ilusão por dois primas diferentes, opostos. Não conheço muitos livreiros escritores. Isso deve gerar um determinado tipo de abordagem, duplicada talvez, talvez ambígua, da literatura que se escreve. Porque no mais são muitas pessoas, sobretudo as bem-sucedidas, que são exatamente o que pretendiam ser, e isso torna a escrita de criação sempre um pouco mais pobre. Bovina porque sustentada por vantajosos esquemas de influência. Montagem realista da existência através de códigos que a literatura, na verdade, veio para demolir. E nos deparamos com essa incômoda sensação de estarmos diante de especialistas em determinadas pautas, e não de pessoas criadoras. Pessoas que aprovam ou desaprovam condutas, através de fábulas realistas demais para emocionar uma (lá vem ela outra vez) criança. Eu quero sempre a criança no comando. Enquanto escrevo aqui ela se mostra num estado empertigado e prolixo, como você pode comprovar. Acho isso bom, talvez seja apenas enfadonho, você depois vai me dizer ou, talvez, quem leu até aqui.

MRL: Você pratica uma espécie de expansão máxima do seu trabalho: são muitos livros em pouco tempo. Porém, muitos deles, são muito curtos e absolutamente tensos entre o que diz e a linguagem que imagina em cada um deles. Lembro de Cesar Aira, não pelos usos e temas, mas pelo procedimento de expansão e abandono de tudo em livro. Diga desse convívio com seus livros, quase todos de vida secreta, pouca tiragem, pouca reedição, mas ao mesmo tempo lançados à vida?

LM: Bastaria ler o Congresso de Literatura e, sobretudo, A Prova, que saíram recentemente no Brasil, para considerar Cesar Aira um escritor espetacular. Mas o que ele faz é também um pouco irritante e está muito distante da dificuldade absoluta que tive para fazer tudo que fiz. Acho que só a poesia, na verdade, me diverte fazer. Porque é um jogo de impulso e montagem, um jogo na direção do que não sabemos de nós, e isso diverte a criança órfã. Agora essa seriação do Aira é também um pouco irritante. Já que o torna um obcecado aluno cu de ferro de um professor que enlouqueceu. Sendo cria do Osvaldo Lamborghini, Aira é careta demais, o que transparece no seu estilo. Mas as coisas de que trata, as reviravoltas que apresenta, as ansiedades específicas de cada personagem, todos sempre sérios em suas ações estapafúrdias do início ao fim. Isso em A Prova é uma aula cabal. O delírio de Lamborghini, em Aira, se transforma no enredo de uma fábula. E isso me interessa muito. Como seria um mundo em que as crianças estão no comando. Um mundo de crianças mendigas, ou crianças paramilitares munidas de uma doce ética fraterna e violento cansaço dos esquemas adultos de poder e submissão. Cansadas da decadência maquiada dos adultos. São coisas assim que me passam na cabeça, quando penso na escrita. Sempre a criança escorraçando o adulto. Ainda que sejam personagens velhos que façam isso. Escreve-se, talvez, na direção da morte cronológica que permite a criança final.

Sobre meus livros, acho que minha única chance é não esquentar muito. Mas é uma pena, no fundo. É como deixar um filho morrer de fome, quando um livro fica esgotado. Mas tento não levar muito a sério, afinal, não estou nos esquemas de agenciamento, sou apenas um proletário que não se dobra. É preciso também ser um pouco desapegado, para além do esforço que se faz ao escrever algo. Acho que o apego a coisas feitas é um atraso imposto pelo meu processo criativo. Talvez seguir fazendo, um dia morrer fazendo, depois que juntem tudo ou joguem fora, o que for melhor no devido momento.

MRL: Pasolini, o poeta italiano que você também gosta muito, defendia o tempo inteiro a ideia de que o escritor, o artista, tem que ser público. Dizer-se, implicar-se, tomar posição, projetar e provocar pontos de insurgência. Como você lê o seu trabalho, inserido, mesmo que você não queira nem o faça para isso, num meio de tanta articulação íntima, privada, recolhida, em que a tarefa do escritor passou a ser, basicamente, refutar a coragem para, como um “deus pobre” [a imagem também é de Pasolini], tentar salvar apenas a si mesmo fazendo-se presente em todos os lugares ao mesmo tempo.

LM: Como um deus pobre, isso é bonito. Vivemos a época dos especialistas salvadores. Acho que é bom, na verdade, que seja assim. Sempre senti alívio em saber que a coisa toda é um esquema de influência e posições de classe, muito mais do que um engajamento por outra forma de vida, porque isso me dá a chance única de, ao largo desses esquemas, mas observando-os de perto (por estar o tempo todo trabalhando na livraria), realizar algo único, realmente escrever sem que seja necessário responder a demandas hipócritas de grandes conglomerados nacionais (as grandes editoras, todas o são), que usufrui da boa representação de tal ou tal autor engajado numa causa nobre para multiplicar seu patrimônio e limpar seu jogo sujo. O que percebo como leitor – e é o lado sombrio desse panorama – é como os textos vão se afunilando, até que se tornam, dentro de cada nicho (negritude, indigenismo, questões de gênero, a defesa da natureza, o fim do mundo), compartimentos de repetição visando um lugar ao sol, todos muito semelhantes e que apresentam autores de ficção como defensores da boa moral de costumes. O mundo piora a cada dia, diante dos nossos olhos, na verdade não sabemos muito bem o que fazer e fazemos um pouco, muito pouco em geral, cada um. Mas seguem escrevendo romances edificantes, como se a pessoa que escreve dissesse no subtexto: vejam, sou alguém de valor, por isso devo me destacar. E são as coisas que não são valorosas pelo nosso mundo as que mais bem compõem um texto literário, na minha visão. Aquilo que faz quem escreve se perguntar se não estaria ficando louco. Isso é boa literatura para mim. Vejo uma certa promiscuidade entre as áreas acadêmicas (ciência, antropologia, psicologia, biologia, sociologia, política) e a prática literária. É o ápice do romance de tese, da poesia de tese. Uma coisa fria, me parece, que em mim causa um efeito um pouco desesperador. São poemas e romances sobre a vida escritos em geral, como processo de uma disciplina, de uma oficina, de uma bolsa conquistada numa residência criativa num lugar distante onde a pessoa pode se concentrar com tranquilidade, ver os patinhos no lago, para escrever sobre tudo o que não é aquilo, mas que é a vida comunitária, infiel e absurda.

Vivemos a era da literatura de compartimento. Como se houvesse mil gavetas no grande armário da escrita de ficção, com pessoas proeminentes ocupando os lugares limitados por cada gaveta. Isso acaba gerando bocejos e posições confiáveis, exemplos de vida e não uma obra de ficção. Gostem de mim, as pessoas que escrevem parecem dizer, não importa se me leiam ou não. Gostem de mim e permitam que eu seja importante.

O departamento mundial de estudos literários parece ter decretado finalmente a morte do lirismo. Uns acadêmicos importantes – que aplaudem poemas ensaísticos de viagens pagas e não se arriscam, eles mesmos, a escrever poemas – disseram isso em algum lugar. Mas é certo que os líricos seguem nascendo, os poetas líricos, para o constrangimento geral. Creio que isso diminui o efeito da produção acadêmica e anula o efeito literário, como algo esquematizado para dar certo.

Você citou o Pasolini, daí eu penso: não há nada na vida pessoal dele que seja digno, nos parâmetros do mundo, de aplauso. Foi um ser de contradições do início ao fim da vida. E, quando ele escreve, bate até nos comunistas, como no caso em que defendeu o policial contra o manifestante de classe média alta que morreu na manifestação contra a polícia. Você não consegue definir um Pasolini. Ele não se permite apanhar. E não se permitir apanhar, eu penso, é mais importante para uma pessoa que escreve do que, de fato, escrever. A vida de Pasolini se apresenta como existência rugosa, sempre disruptiva, visionária e demente, de um pensamento que não encontrou um lugar no mundo e se debate dolorosamente (de onde espreme os poemas) com tudo que envolve seu mundo. E hoje as pessoas, por medo, estão todas à procura de um lugar para respirar melhor, o que é justo, mas não é muito útil à literatura de ficção. Por exemplo, se eu coloco no meu romance um protagonista proletário, não é para dizer: Vejam! Estou pela causa proletária, contra os donos do poder! Isso seria simplório. Quero mostrar como erra esse proletário especificamente diante desse entorno em que tudo em volta dele é nobre, mas dentro dele algo totalmente particular, que nada tem a ver com a luta de classes, se debate contra o apodrecimento, geralmente perdendo a luta, mas deixando atrás de si algo: a obra literária. Isso faz do meu protagonista, além de proletário, um ser único, com um poder de identificação transitório, que é bem o contrário do que procuramos, em geral, na nossa existência sem explicação.

Sendo desconhecido e publicado apenas por editoras pequenas, estou um pouco livre disso, pelo menos, quando me sento para escrever. É talvez a única vantagem. O texto acaba sendo tudo o que tenho e o que ao menos me difere do que vejo e não me serve.

Então o romance tem que levar essa personagem principal de um lugar que não existirá mais da mesma forma quando ela atingir o lugar onde, por destino, deve chegar, mas ao qual talvez não chegue, pouco se sabe sobre isso, sobretudo quem escreve não sabe de nada. E aonde se chega também não é uma definição. O romance, mais do que uma pauta edificante, revela o trajeto de um erro de coração. Por isso é tosco um romance com final feliz, apesar de que eu gostaria muito de fazê-lo. Talvez eu esteja agora tentando fazer isso, mas sei que vou errar, vou me desaviar, ele vai cair noutro lugar inesperado. Hoje vivemos a era da literatura de compartimento. Como se houvesse mil gavetas no grande armário da escrita de ficção, com pessoas proeminentes ocupando os lugares limitados por cada gaveta. Numa gaveta os defensores da natureza. Noutra os defensores da boa conduta, seja qual for. Noutra os defensores de Freud (todos os romances centrados na família, mesmo os de luta de classe). Isso acaba gerando bocejos e posições confiáveis, exemplos de vida e não uma obra de ficção. Gostem de mim, as pessoas que escrevem parecem dizer, não importa se me leiam ou não. Gostem de mim e permitam que eu seja importante.

Isso me dá um pouco de medo, porque não quero ser assim. Sendo desconhecido e publicado apenas por editoras pequenas, estou um pouco livre disso, pelo menos, quando me sento para escrever. É talvez a única vantagem de um escritor não acadêmico ou representado por um esquema de agenciamento. O texto acaba sendo tudo o que tenho e o que, mesmo que não seja escrito nos conformes do método (boas pautas em operações fáusticas), ao menos me difere do que vejo e não me serve, porque se repete num esquema industrial de produção financiado pela Vale do Rio Doce, o Itaú, com o dinheiro da Folha de São Paulo etc. E a literatura está para muito além disso, como o futebol, que você citou acima, está para muito além das cifras astronômicas que giram em torno dele. No fundo, o futebol, como a literatura, é bem mais um jogo na lama do que acordos feitos em escritórios limpos.

MRL: Diga de suas leituras, do que o move ainda em direção ao projeto de livro, do pensamento para o livro, para o seu trabalho e se imagina ainda a literatura como uma tarefa política para escrever os dias de agora numa memória do futuro, que é ontem, antes de ontem, nesse instante e, quem sabe, algum amanhã.

LM: Primeiro com relação a projeto de livro: tive um break down total alguns meses atrás. Precisei me afastar do trabalho por questões psiquiátricas, depois de dez anos, no que pude confirmar uma operação cíclica dos meus nervos. Isso me fez pensar que, até aqui, desde que comecei a publicar, fiz um livro em cima do outro, talvez porque durante todo esse tempo eu tenha pensado que não ia, eu mesmo, durar muito. Mas acabei durando até aqui, e minha cabeça me disse: vou parar você de alguma forma, você precisa parar um pouco. Então parei totalmente, comecei a praticar basquete, que jogava quando era adolescente. Aqui no Grajaú, tem uma quadra na praça em frente ao prédio onde vivemos. Mais longe um pouquinho, tem a mítica quadra da Praça 7, aonde vou assim que acabar de escrever aqui. Minha literatura, no momento, meu projeto de livro, tem sido não escrever nada (por isso, talvez, tenha jorrado com tudo aqui, com as suas perguntas me levando a lugares que não poderia ter previsto), mas comer salada de fruta pelas manhãs, com granola e mel, e algumas cestas de alguma plasticidade que, de vez em quando, consigo acertar sem que ninguém mais veja, ou quase ninguém. Meus livros todos, no fundo, são um pouco isso. Acho mesmo que é a isso que se pretendem. Uma tentativa de algo bonito que quase ninguém vai ver. Mas alguém vai, e não sei nunca quem será. E talvez assim eles sobrevivam a todo esse momentâneo frenesi de pequenas ideias, grandes negócios. Espero que o novo romance fique bonito, que me surpreenda com o tempo, de alguma forma. No mais, somos seres sedentários em ruínas, em todos os cantos do mundo. Já não há muito para onde correr. Então escrevo muito mais como ética de vida no mundo, do que com a pretensão de influir na transição do nosso colapso coletivo, que tenho tentado absorver em silêncio, às vezes em estado de choque.

Meu projeto de livro, tem sido não escrever nada. Meus livros todos, no fundo, são um pouco isso. Acho mesmo que é a isso que se pretendem. Uma tentativa de algo bonito que quase ninguém vai ver. Mas alguém vai, e não sei nunca quem será. E talvez assim eles sobrevivam a todo esse momentâneo frenesi de pequenas ideias, grandes negócios.

Sobre leituras, estou lendo finalmente Sátántangó, que de fato parece ter sido escrito por um louco, ou uma criança louca, o ser mais criativo por excelência. Li recentemente um roteiro não filmado, o último de Pasolini, que era uma resposta mais sentimental (e com final feliz – ele conseguiu!) a Saló. Mas não conseguiu filmar, morreu antes. O livro se chama Porno-Teo-Kolossal e saiu pela Editora Sobinfluência. Também do Pasolini, gentilmente ganhei um exemplar de O Cheiro da India, do Davi Pessoa, que traduziu a obra para a Editora Cultura & Barbárie. Um livro lindo, um dos poucos que, na livraria, tenho me esforçado em passar adiante. Vende muito bem em Botafogo, aliás. Também tem um chamado A Toca Iluminada, do romeno Max Blecher, que eu empurro para todo mundo que pede sugestões de prosa. Se entendi bem, saiu por um selo judaico chamado Ayllon. Alguém me disse que era um selo da Editora Hedra. É um livro de sanatório que faz da Montanha Mágica uma velhacaria. Muitos livros eu leio, mas não termino. Como, recentemente, o Eremita na Grécia, do Hölderlin (com o perdão da tradutora Marcia Schuback, que traduziu e recomendou), nesse caso porque é um livro estranhamente publicado por uma editora especializada em livros jurídicos, portanto caro demais. Acabei de ler também uma seleta dos últimos contos do Kafka, quase todos curtíssimos, uma, duas páginas, que saiu agora pela Editora Estação Liberdade, numa elegante edição bilíngue, com um lindo marcador de brinde, como é de costume da sempre elegante Estação. Como disse numa resposta acima, li uma tradução do alemão da Editora 100/cabeças da Unica Zürn, uma pesada e curta novela infanto-juvenil que, a meu ver, coloca Georges Bataille no chinelo. Chama-se Primavera Sombria, é um livro excelente. E todos de pequenas editoras, com exceção do pobre Hölderlin, que por isso talvez tenha sido deixado a terminar. Em poesia, que tenho lido muito pouco, geralmente dois livros por mês por conta do clube de poesia que organizo com a Cláudia Lamego toda última sexta do mês na livraria, li recentemente uma coletânea de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, editada pela, até então, para mim, desconhecida Editora Machado. Depois vi que eles haviam já feito uma obra em dois volumes de textos ambientalistas sobre o fim dos tempos. Estranhamente, fora a freira mexicana, também biografada por Octávio Paz em obra aqui publicada e esgotada pela Editora Ubu, publicaram Gertrude Stein (tradução da trapezista Julia Manacorda) e William James. Um catálogo, no mínimo, estranho. Mas os versos da irmã mexicana, ao que tudo indica lésbica, me tomaram totalmente o ritmo do pensamento. Comecei a pensar de forma métrica, contando as sílabas, como um poeta parnasiano. Depois, quando apareceram os poemas criollos, era como se eu estivesse lendo uma letra de Rap. Foi uma estranha e boa experiência. Gostei muito também do livro novo do Marcelo Ariel, que lemos também no clube. Por fim, um livro precioso, de um comunista nômade kafkiano (que considera, aliás, Kafka o maior comunista que já existiu), chamado Marcelo Tári, publicado numa parceria entre a N-1 e a brava Editora Glac, de São Paulo. O livro traz o peculiar título: Não existe revolução infeliz. E me ajudou a sobreviver aos meus piores dias, com um fiapo de esperança messiânica, que ele reintroduz via Walter Benjamin, Kafka, Kierkegaard, Foucault e Sex Pistols, além de tantas outras figuras temerosas do pensamento, numa banda de rock inusitada de fraternidade e pessimismo organizado para o tempo que vem.

***

Manoel Ricardo de Lima [Parnaíba, 1970, professor do PPGMS e Escola de Letras, UNIRIO. Pesquisador CNPq, PQ-2], publicou A guerra da água [7Letras] Xenofonte [Cultura e Barbárie], O método da exaustão [Garupa], Avião de alumínio [Quelônio, com Júlia Studart e Mayra Redin] entre outros. Organizou, entre outros, Uma pausa na luta [Mórula]. Coordena a coleção “móbile” [Lumme ] e as edições da poesia de Ruy Belo no Brasil [7Letras]. Escreve a coluna “trabalhos no subsolo” para a revista Revestrés.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack