Teresa Pessoa

Universidade de Coimbra/Portugal

O que somos ou em quem nos tornámos, seria diferente se não tivéssemos encontrado ou reparado nas janelas, se não tivéssemos tido a disponibilidade e a curiosidade necessária para nos debruçarmos, escutarmos e olharmos o outro ou outros que, naturalmente, passavam e com quem partilhámos caminhos ou conversas, constituintes de potencialidades que, mais tarde, tornámos em significado ou ideais ou na possibilidade, do(s) mesmo(s), para outros.

Desde muito cedo, tanto quanto aonde a memória nos pode levar, que tivemos necessidade de procurar as coisas para as entendermos ou de construir os nossos próprios caminhos, conhecimentos ou compreensões relativas às mesmas, fossem estas a simples planta, o desenvolvimento de uma rã (quantos girinos não vimos!), um eclipse ou o necessário afecto que nos aproximasse de um livro ou do outro.

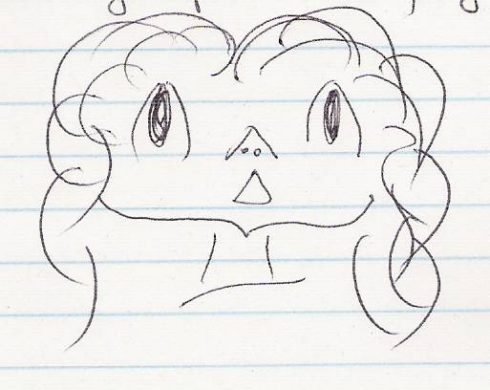

Nunca mais nos iremos esquecer de um desenho da Nossa Senhora que fizemos, com todo o carinho e convicção, numa prova da 3ª ou 4ª classe, ainda hoje o consigo desenhar

…. , mas não foi aceite porque “A Nossa Senhora não era assim!”.

Segundo a professora, a Nossa Senhora não tinha sardas, não tinha puxinhos, não tinha umas pestanas assim tão grandes, não tinha bochechas e não tinha uma boca assim tão bonita! Tivemos que fazer outra Nossa Senhora, aquela, a da professora, e ainda hoje não percebemos porque é que não gostaram ou aceitaram a nossa Nossa Senhora!

Se a professora, naquela altura, tivesse ouvido a nossa voz e aceitado como válido o conhecimento que mostrámos acerca da imagem da Nossa Senhora, não teria sido necessário ter percorrido tantos caminhos para que hoje pudéssemos afirmar, com confiança, a outros, que a Nossa Senhora poderia ser assim, também!

A valorização da voz das coisas e das nossas próprias vozes, naturalmente, aproximou-nos da ideia de que o conhecimento implicará um sujeito que conhece. Este tem sido o argumento partilhado pelas diversas epistemologias construtivistas. Na medida deste valor atribuído à experiência, o conhecimento acontece e torna-se acessível ao sujeito, que conhece, através de um processo de construção de representações diversas sobre a mesma em que o sujeito estará, assim, implicado.

o que sou.”

Uma outra atitude possível da professora perante a nossa imagem da Nossa Senhora, teria sido ouvir a nossa voz, teria sido valorizá-la, como nós e, a partir daí, ter ajudado ou facilitado o desenvolvimento de representações, outras e diversas, num processo, partilhado e aceite ou valorizado, de desenvolvimento ou construção do conhecimento.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack