“virás me ver

atrás das grades?”

Max Martins

Walter Benjamin diz, num texto de 1917, ao comentar rapidamente sobre uma peça de August Strindberg, Advento [1898], que há nela uma espécie de halo solar que projeta sombras, ou seja, manchas, como sinais de advertência em torno de uma ideia da culpa que é, por sua vez, um legado violento do cristianismo. Esta mancha, mesmo se em objetos inanimados, ele imagina, é um meio, alguma coisa que ela própria não é, algo que vem da imagem pictórica e se instala como uma figura [o que é a figura?] que, invariavelmente, não recebe nem pode receber força de vida para a imaginação. Benjamin retoma essas ideias, de outro modo, em 1933, num curto texto de Imagens do Pensamento, Sombras curtas, relendo Nietzsche, “quando chega a hora de Zaratustra, no meio dia da vida”; e, mais adiante, refaz esse apontamento nas costas de uma carta datada de 12 de agosto de 1939, sugerindo desdobramentos à mancha e à sombra a partir de Marcel Proust em torno do que é uma duração da vida, um adeus ao mundo. Ou, sobremaneira, da mancha e do que ela é como elemento figural, ou seja, o que ele passa a indicar inúmeras vezes como “pequenas habilidades”: que uma sobrevivência, de fato, não está no que se vive, mas sim e sempre no que se narra e como se pode narrar o que se narra. Eis o sentido do que Benjamin chama de experiência.

Uma sobrevivência, de fato, não está no que se vive, mas sim e sempre no que se narra e como se pode narrar o que se narra.

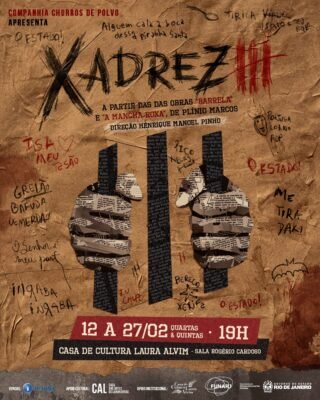

A mancha, o que se lança ao espaço no intervalo desmesurado entre o corpo e a palavra, tanto como espectro quanto como meramente contorno, é uma obsessão dos textos de Plínio Marcos [1935-1999]. Repare-se, por exemplo, em Barrela [1958], sua primeira peça, que foi montada em 1959 e, depois, novamente, apenas em 1978, diante dos processos de abertura e saídas da ditadura militar; e em A mancha roxa [1988], peça de fins da década de 1980 que, de todos os modos, forja subjetividades sexuais assustadas movidas pelo surgimento recente do vírus HIV e do que não se sabia sobre as consequências do vírus.

Xadrez III: numa mesma peça, uma readaptação de textos diferentes de Plínio Marcos: corpos que podem até não existir ou que nem existem mais.

Henrique Manoel Pinho: diretor da montagem e a coragem de sobrepor 2 textos numa inclinação mais aproximada às pequenas habilidades que advêm da mancha de entulhos humanos no mundo.

Há nelas um esforço de montar desenhos justapostos do entulho humano na sobrevida que se constitui nas celas das prisões brasileiras. O que salta é a obrigatoriedade normativa, como código e lei absurdamente imprevistos e inconstantes, da partilha de incomuns em corpos masculinos, na primeira peça, e em corpos femininos, na segunda. Recentemente, no Rio de Janeiro, o diretor e ator Henrique Manoel Pinho, também professor de atuação, montou uma readaptação desses textos em Xadrez III, propondo uma sobreposição dos 2 textos numa inclinação mais aproximada às pequenas habilidades que advêm da mancha desses corpos no mundo, algo como corpos que podem até não existir ou que, mais severamente, nem existem mais. Apenas cumprem algo ordinário como “mais um dia” entre “sangue, merda e porra”.

Os dramas da cela de homens e da cela de mulheres: é impressionante reparar no desempenho de atuação dos atores e atrizes, mas, ao mesmo tempo, do público, diante de um texto de final dos anos 1950 e outro de final dos anos 1980.

Os debates propostos são dilatados por uma ideia de coragem – a coragem é quando há alguém para algo, disse Benjamin –, e isto não pode se furtar a quem monta textos de Plínio Marcos e, principalmente, a quem os interpreta, em cena.

O artifício da montagem, ao juntar os dramas da cela de homens e da cela de mulheres num cenário simples composto por um objeto de ferro e arame que remete a uma gaiola e cobertores pesados de lona rude, é interessantíssimo porque convoca a cela fora da cena a participar exatamente como uma mancha da que está em cena, e vice-versa, a que está em cena só é se também uma mancha da que está apenas em presença e que vem, vez ou outra, como um coro de voz baixa e olhos esbugalhados. Abre-se o jogo do teatro da prisão, é uma re-exposição aguda daquilo que resta em cada um desses corpos, quando ainda há a figura, o espectro, mas quase nenhuma singularidade. E é bastante impressionante reparar lentamente no desempenho de atuação dos atores e atrizes, mas, ao mesmo tempo, do público, principalmente se mais jovens, diante de um texto de final dos anos 1950 e, como transparência, de um texto de final dos anos 1980, contextos diferentes, porém, com termos que moram e se demoram no que ainda é o desconcerto abissal da vida social brasileira até o embaço definitivo do que esse abismo figura, como excesso, no dia a dia da cela imunda de um presídio qualquer.

Os debates propostos por Plínio Marcos são dilatados por uma ideia de coragem – a coragem é quando há alguém para algo, também disse Benjamin –, e isto não pode se furtar a quem monta seus textos e, principalmente, a quem os interpreta, em cena. Daí que a encenação no mesmo plano, sem palco e sem hierarquia, entre atrizes, atores e público e a mínima distância entre todos e todas, reinventa não só a ideia de ver, mas também a de ler, o que cada uma das atrizes, cada um dos atores, consegue disseminar, como empréstimo, de seus corpos aos/às personagens que são. Chama atenção, por exemplo, 3 figuras: a do louco, na cela dos homens e, na cela das mulheres, muito, muitíssimo, a do casal feminino que se expande a cada fala e a da professora quando, no desenlace, tece a biografia, o crime cometido, o abandono cínico do Estado em direção a todas elas ali, naquelas circunstâncias, e a proximidade da morte, não apenas pela chegada da peste que se prolifera em feridas, mas dessa morte que vem dentro da cabeça no meio dia da vida bem antes de se morrer: sobrevivência, mancha, sombra curta, duração e adeus ao mundo enquanto ainda há alguma esperança que vem num cadinho de respiração.

***

Manoel Ricardo de Lima [Parnaíba, 1970, professor do PPGMS e Escola de Letras, UNIRIO. Pesquisador CNPq, PQ-2], publicou O lado esquerdo [Mórula / Cultura e Barbárie], A guerra da água [7Letras], O método da exaustão [Garupa], Avião de alumínio [Quelônio, com Júlia Studart e Mayra Redin] entre outros. Organizou, entre outros, Uma pausa na luta [Mórula]. Coordenou as edições da poesia de Ruy Belo no Brasil [7Letras]. Escreve a coluna “trabalhos no subsolo” para a revista Revestrés.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack