Há um bom par de anos tomei um ônibus em Santiago e desci pelas belas estradas privatizadas do Chile. A concessão era recente. Tudo reluzia nos imensos e bem cuidados portões dos pedágios. Os mesmos que por esses dias detém caravanas de caminhões em protesto, entre outras coisas, pela cobrança que onera seus parcos rendimentos. Cheguei ao sul com o dia amanhecendo sobre os Andes, e pela janela em movimento recebi a imagem que ficaria para sempre em minha memória: os primeiros raios de sol disputando espaço com o Osorno. Junto com a imagem, um nascente questionamento sobre o quanto a instabilidade geológica da região e seus vulcões eram responsáveis pela cosmovisão e os mitos dos povos originários da região, que me ofereciam ali o primeiro contato.

Minha jornada se cumpriria na travessia dos Andes a partir da cidade de Puerto Varas. Ora navegando por lagos de águas calmas, ora sacolejando por estradas estreitas que cortavam montanhas, segui com olhos embevecidos pela riqueza do Parque Nacional Vicente Pérez Rosales apesar do frio de doer os ossos. Um nome espanhol intrometia-se na estranheza das pronúncias que me cercavam: a província era Llanquihue, o rio era Petrohué, o lugar do pernoite era Peulla. Palavras me atiçavam a curiosidade como o vento sobre a fogo que me aquecia, e venciam pelo cansaço a minha completa ignorância sobre o mapudungún, o som da terra que forma o idioma Mapuche. Hue, disseram-me, significa lugar; llancun, que cai, afunda; Petro, inseto de água, mosquito; Peulla, pegar geada. De repente, tudo começava a fazer sentido.

Depois dos trâmites de fronteira, atravesso o Parque e Reserva Nacional Nahuel Huapi (ilha do tigre/puma) em busca de novo pernoite na cidade de Bariloche (gente que está atrás da montanha). Naquele instante era o crepúsculo sobre os Andes que me fazia entender que a montanha apenas escondia povos de mesma origem, separados por uma divisão imposta pela colonização.

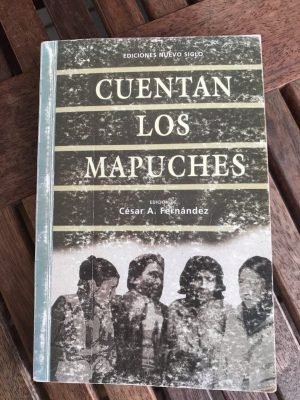

O museu da Patagônia é, então, destino irresistível no amanhecer. Na saída, caminho sem rumo por ruas e praças. Uma pequena livraria em uma estrutura de madeira, com cara de banca de revista, me chama a atenção. Meus olhos encontram um livro que me apresso em folhear, tentando decifrá-lo a muito custo. O livreiro me explica que se trata de uma edição feita pelo pesquisador César A. Fernández para a Biblioteca de la Cultura Argentina, a partir de contos do povo Mapuche que, mesmo sem escrita, impunha beleza nas histórias transmitidas ao redor do fogo de geração em geração. A ele recorro para dar título a esse texto.

Um dos contos trazia como personagem central Huaca Mamül, uma espécie de pau vivo que mora no centro da cordilheira. Há duas explicações na cosmovisão de intensa relação entre che (a terra) e newén (anima/energia que habita todos os seres). Para a primeira, seria o filho da lua que toma forma de madeira e tem força para destruir o que estiver ao seu alcance; para a segunda, é um guerreiro que foi condenado a navegar eternamente em um lago, aparecendo em noites de tormenta. O enredo relata que em uma tarde em que as pessoas estavam abatidas pelo calor, veio um vento forte e se ouviu um enorme bramido. Depois outro grito e mais outro ainda mais alto. Era o sinal de que Huaca Mamül chamava a água e o vento. Choveu muito e a ventania varreu tudo ao redor. E desde então, sempre se ouve o seu grito como previsão de mau tempo. O seu bramido é anúncio de tormenta.

Isso me veio à mente ao ver a bandeira Mapuche no topo da, já icônica, fotografia das recentes manifestações em Santiago. Concentram-se na imagem os gritos, que se guardaram por anos de abatimento à espera de um sopro de esperança, e a kimün (sabedoria) que se pauta na ideia da necessidade do equilíbrio das relações entre todos os que ocupam a terra. O bramido ao pé da cordilheira parece anunciar a tormenta de um sistema econômico-social que não mais se sustenta. Que seja varrida para muito longe a sua lógica perversa. Que venha a chuva que limpa e faz florir os campos.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack