o mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim

Sophia de Mello Breyner Andresen

Se compreendermos que cada poeta arrasta em sua natureza uma, e, somente uma palavra, para que, a partir daí, ele ou ela possa expandir sua escrita rumo aos encantamentos do amor e da liberdade, certamente, as letras depositadas em Sophia de Mello Breyner Andresen formariam a palavra “mar”. Uma das mais destacadas poetas da língua portuguesa do século XX, Sophia elevou a poesia ao status de instrumento sinalizador de justiça e verdade. A poesia que brota do sentimento que somente ao mar, reduto de amor e de liberdade, soube sussurrar em seus ouvidos, ainda que seus poemas não pareçam obedecer a nenhum plano. Aos doze anos, a poeta portuense esboçou seus primeiros versos sob a tutela da poesia de Camões e de Antero de Quental.

Sua estreia se dá com o livro Poesia (1944). Nele, Sophia apresenta ao mundo as luzes que iriam guiar sua poética por toda a vida. Nele, já temos o mar. O mar com suas lendas, mitos e encantamentos. O mar cheio de terror. O mar dos deuses. O mar de Atlântida. O mar transformado em canal de encantamento e de riqueza. Portanto, se é do mar que vem o sustento do corpo e do sonho, não é de se admirar que seja também de suas dimensões que brote a poesia de Portugal, país de vocação marítima por excelência e, por conseguinte, acostumado aos sentimentos de solidão e de saudade. No dizer de Michel Mollat du Jourdin, os povos portugueses: “viveram do mar, através do mar e para o mar”. Mas, em Poesia, há também poemas dedicados à mitologia grega e à cidade, reduto avesso à natureza. Sua poesia segue em Dia do Mar (1947), Coral (1950) e Tempo Dividido (1954). E segue abordando temas diversos do mar, mas, sem abandoná-lo: a morte, a busca da união do Ser, o descontentamento com o mundo e com a política de seu país natal. Não há medo de excessos em suas louvações desenfreadas ao mar. Sophia não se afasta da Praia da Granja, seu baú de espelhos, e diz: “A Granja é o sítio do mundo de que eu mais gosto. Há aqui qualquer alimento secreto.”

Mas ainda há o Mar Egeu e as praias do Mediterrâneo. Portanto, ao que parece, é nesse amalgama de mito e maresia que sua poesia habita. Essa atmosfera velada de bruma, nevoeiro e claridade está explícita em poemas como Foi no mar que aprendi, do livro O Búzio de Cós (2004):

Foi no mar que aprendi o gosto da forma bela

Ao olhar sem fim o sucessivo

Inchar e desabar da vaga

A bela curva luzidia do seu dorso

O longo espraiar das mãos da espuma

Por isso nos museus da Grécia antiga

Olhando estátuas frisos e colunas

Sempre me aclaro mais leve e mais viva

E respiro melhor como na praia.

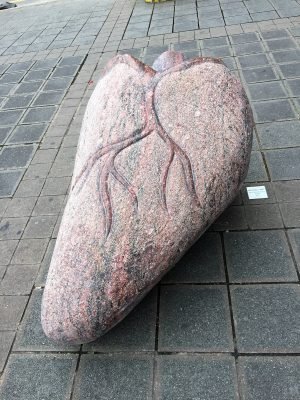

Nota-se como Sophia posiciona as esculturas: elas surgem e desaparecem formando o mesmo movimento das ondas do mar. Suas convicções literárias protegiam-na dos rótulos da moda, a exemplo do poeta Eugénio de Andrade. O amor e a liberdade nascem e atingem a plenitude na imensidão que a natureza carrega. Seja pelo caráter múltiplo de sua formação, seja pela perfeição e pela beleza, provenientes de suas combinações. Sophia deixa-se encantar pela noção de belo da cultura grega antiga. Em seus versos, ela resgata personagens marcantes dessa vertente: Orfeu e Eurydice, Dionísos, Endemyion, Electra, Ariadne, Antínoo, ou as Parcas, somente para citar alguns. No entanto, sua comunicação com as divindades dá-se mesmo com o Deus Cristão. Sua poesia é substantivada, optando pelos concretos, e, assim, atinge uma originalidade lexical.

Porém, a poeta, em muitos momentos, se utiliza de várias figuras como repetições, paralelismos, anáforas e aliterações, tropos como comparações, gradações e metáforas de forte teor expressivo. Nas palavras de Rita de Oliveira, Sophia “reata o elo do mundo dividido ao criar uma outra realidade; ela vive ao ser pronunciada; é descoberta quando os homens estão atentos para o que está a sua volta; materializa-se no texto com obstinado rigor; e é livre até do poeta.” Sophia não é afeita à pontuação. A estrutura vai das elegias ao verso livre. Conforme David Mourão-Ferreira sua produção era “completamente isenta de biografismo, de expressão retórica, de teatralidade, de pitoresco – de toda aquela imediatez interjectiva, tão frequente na poesia feminina.”

A exemplo do poeta pernambucano, João Cabral de Melo Neto, Sophia não se permite praticar o alto-relevo de seu próprio nome. Seu ponto de partida é o Caos. Sua rota é a passagem para o Cosmo, donde se percebe certa influência dantesca de transmutação. A simbologia do rio serve como veículo de ligação do sujeito poético ao mar, morada do Caos. Assim, tanto o mar quanto o rio, representados em suas imagens fixas, estanques, voltam-se para o arquetípico da figura materna, como já ressaltou Carl G. Jung.

Em seus versos, o retorno e o recomeço surgem de formas variadas (recomeçar, renascer, regressar, ressurgir…). Observa-se uma unidade de resgate da moderna teologia, com seu conceito de ressurreição como ato de recriar essa unidade. Mas, ainda assim, não há dúvida de que o sujeito poético, em Sophia de Mello Breyner Andresen, nasce, avança e regressa no espaço marinho e no espaço da sua pessoal adjacência, até admitir que o mar possa ser o reduto final da jornada humana na Terra. Em um dos seus dísticos mais conhecidos, Sophia diz: “Quando eu morrer voltarei para buscar/Os instantes que não vivi junto do mar.”

Nota-se que, o elemento que percorre a linha lírica da poesia, anuncia o desejo de atingir o ponto de plenitude na relação morte/mar. Nesta relação, a poeta não demonstra vontade deliberada de antecipar o ato, tampouco medo. Sua principal preocupação é com a preservação da integridade. Integridade que foi concebida na sabedoria dos gregos da antiguidade. A poesia de Sophia é de louvação ao retorno como forma de alimentar as virtudes do Homem. Observemos o poema “Ítaca”:

Quando as luzes da noite se reflectirem imóveis nas águas verdes de Brindisi

Deixarás o cais confuso onde se agitam palavras passos remos e guindastes

A alegria estará em ti acesa como um fruto

Irás à proa entre os panos pretos da noite

Sem nenhum vento sem nenhuma brisa só um sussurrar de búzio no silêncio

Mas pelo súbito balanço pressentirás os cabos

Quando o barco rolar na escuridão fechada

Estarás perdida no interior da noite no respirar do mar

Porque esta é a vigília dum segundo nascimento

O sol rente ao mar te acordará no intenso azul

Subirás devagar como os ressuscitados

Terás recuperado o teu selo a tua sabedoria inicial

Emergirás confirmada e reunida

Espantada e jovem como as estátuas arcaicas

Com os gestos enrolados ainda nas dobras do teu manto

Na poesia de Sophia de Mello, o mar é o viés escolhido pelo sujeito poético para que ele encontre o seu “eu” mais profundo. Ora num processo contínuo, ora como segundo nascimento. Daí se justifica o fato de a poeta ter feito várias referências ao renascimento, onde o mundo grego encontra-se intimamente ligado ao mar, local de ressurreição, tais como a cidade de Delphos.

Assim, o mar é, na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, um elemento-raiz. Daí, ser o ponto de partida e de chegada da vida. Uma espécie de acerto de contas com a natureza, dado o seu caráter cíclico. É através do mar que o sujeito poético mira seu norte e sua própria face diante dos encantos e desencantos do mundo em que vive. Neste percurso, Sophia delineia uma navegação nada uniforme, mas, onírica, imagética, mítica. Onde o sujeito poético encontra-se no afã de se deparar com sua plenitude, liberto e perfeito. Para tanto, a poeta, em certos momentos, se vale da promoção de figuras reconhecidas da história portuguesa das conquistas ultramarinas.

É de se destacar a ambiguidade do caráter maternal do mar na concepção de Gaston Bachelard, de onde se pode concluir que o final da jornada humana, ou seja, o retorno ao mar, pode ser também encarado como um reencontro com o elemento mãe. Ainda assim, não se trata de morte física, mas de um processo de renovação à maneira dantesca, como afirma Helena Langrouva:

“A ideia de viagem que subjaz implícita e explicitamente no âmago das viagens literárias está profundamente ligada às experiências humanas de fuga, … regresso à pátria, ao desejo de procurar o desconhecido e à procura de crescimento espiritual; está também relacionada com os ritos de passagem que exprimem a necessidade de renovação e de regeneração, num tempo e num espaço cíclicos.”

Denota-se que há o medo das profundezas do mar ao mesmo tempo em que é clara a necessidade que o sujeito poético tem de conhecer sua vida inconsciente. Daí, a poeta se faz valer de símbolos metafóricos para o desbravamento desses mistérios, especialmente no mar de Creta, referência primordial da autora de O Cristo Cigano (1961). Do azul da água como símbolo de sabedoria, e da estrela como símbolo de perfeição e do divino (a deusa Afrodite). Sophia cita animais marinhos para consolidar sua simbologia poética. Menciona o golfinho, símbolo de salvação e de alegria, em poemas como “Crepúsculo dos Deuses”, “Em Hydra, Evocando Fernando Pessoa” e “Cíclades”: “Estes são os arquipélagos que derivam ao longo do teu rosto/Estes são os rápidos golfinhos da tua alegria/Que os deuses não te deram nem quiseste.” Nota-se que o sujeito poético não procura exclusivamente a imortalidade, mas também a unidade completa das coisas, o sentido da existência. E a opção por essa busca é, para Sophia de Mello, uma via que só poderá ser seguida através da tranquilidade que o mar proporciona, por geralmente se encontrar longe do tumulto dos grandes centros e, mesmo estando na costa das grandes cidades, o mar representa o espaço de meditação e de distanciamento do caos que a complexidade social cria e recria.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack