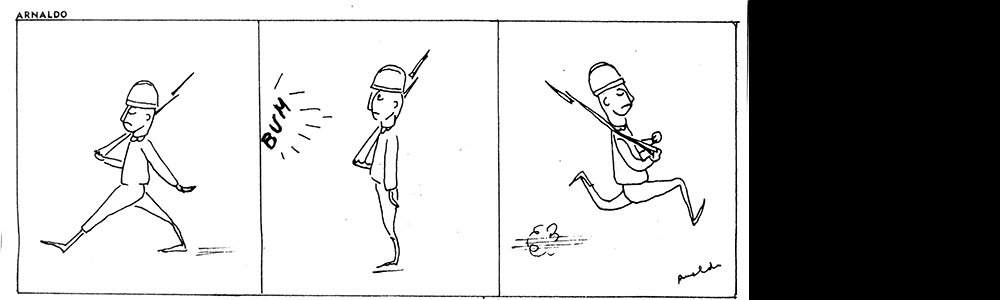

A arte sempre se importou mais com a política do que a política com a arte. Não é bem assim quando o recorte é os anos 70 no Brasil. Estamos falando dos anos de chumbo da ditadura militar e da explosão de um movimento de contracultura no país. Mais importante do que se opor, era subverter. Na mesma época em que era fundado o “Charlie Hebdo” na França, e em que “O Pasquim” desbundava no Rio de Janeiro, vinha do Piauí um traço único e atemporal, capaz de resumir o grito de uma geração: Arnaldo Albuquerque.

É sempre complicado falar de Arnaldo em qualquer edição – nós, como muitos de nossos entrevistados da geração 1970, já nos arriscamos a definí-lo, sempre com a sensação de incompletude. Para além da autocrítica, vem à tona a conclusão: não se trata apenas da nossa limitação. É Arnaldo que não cabe somente em uma definição.

“Chamar o Henfil de cartunista é um erro, porque ele foi um multiartista e hoje em dia estaria trabalhando em todas as mídias possíveis”. A frase é do jornalista Tárik de Sousa, no recente documentário sobre o cartunista que atuou no Pasquim – mas ela facilmente cabe a Arnaldo. Que, não por acaso, também publicou no semanário alternativo brasileiro. Não é de se espantar que pouca gente saiba disso – Arnaldo sempre ia pela margem.

“Eu costumo dizer que ele criou uma terceira margem”. Quem fala é Cícero Nogueira, historiador e doutor em Belas Artes. Cícero ouviu falar de Arnaldo pela primeira vez quando estava na especialização em História e, como todo pesquisador diante do mar de possibilidades, teve a árdua missão de fazer o seu recorte. Por uma perspectiva da história, ele observa a crítica social presente nos quadrinhos de Arnaldo. E descobre que vai muito além de “Humor Sangrento”.

Arnaldo foi o primeiro chargista da imprensa diária no Piauí, estreando no jornal O Dia em 11 de dezembro de 1971, na página 3. Naquele período, trazer uma sátira política para o cotidiano, num dos estados da federação mais atrasados em índices de desenvolvimento, era botar um sertanejo no cerne da contracultura nacional. Para fazer rir, é preciso fazer pensar – e todas as fontes que conviveram com Arnaldo são unânimes em defini-lo como um intelectual.

Seu contexto de vida ajuda a explicar: filho de dono de gráfica, o mundo dos livros, revistas e publicações sempre foi natural ao menino com tantos graus de miopia que abraçava as revistinhas contra o corpo para enxergar melhor. Fazia conexões tão rápidas quanto complexas. Arnaldo é considerado um mestre da síntese por especialistas em quadrinhos, humor e cinema.

Com pouco mais de 20 anos vieram as publicações alternativas – Hora Fatal, Estado Interessante e Gramma – este último foi, talvez, o impresso de maior destaque para a história da imprensa alternativa em Teresina. As publicações reforçavam seu talento para as artes gráficas. “O Arnaldo era não só o ilustrador como o diagramador de todos esses materiais gráficos que fizemos”, diz Durvalino Couto em entrevista à Revestrés.

O Gramma teve duas edições entre os meses de fevereiro e novembro, no ano de 1972 – é considerado um dos primeiros jornais mimeografados do Brasil, por Heloísa Buarque. A novidade veio em carta de Paulo José Cunha, que morava em Brasília – e era primo de Torquato Neto – para Edmar Oliveira – “Olha, aqui tem uma máquina, compadre, que se a gente cuspir, sai”. Foi o pontapé para o “jornal pra burro”, como se autodescrevia a publicação e era vendida a 1 cruzeiro. “Se custa muito pra vocês, saibam que custou muito mais pra gente”, dizia o editorial.

E deve ter custado mesmo. Mais de uma vez houveram investidas da Polícia Federal em encontrar os “subversivos” que, afrontosamente, bolavam aquela publicação. Na versão contada por Kennard Kruel, no livro “Torquato Neto ou – a carne seca é servida” (2000), a trupe do Gramma recebeu uma intimação para comparecer a sede da polícia – Edmar e Durvalino foram, mas Arnaldo teria faltado ao compromisso por tomar um porre homérico na véspera. Em entrevista à Revestrés, Durvalino Couto, poeta e artista gráfico, confirma o acontecimento: “Eu não me lembro de Arnaldo ter ido”, assegura. Uma outra versão, mais picante, dá conta de que Arnaldo foi encontrado aquele dia na Rua Paissandu – a zona de diversão adulta, para usar um eufemismo.

“Na Polícia Federal fomos perguntados por que tínhamos desenhado o Congresso Nacional de cabeça para baixo, por que tínhamos insinuado que o país tinha sido vendido para a coca-cola, por que considerávamos o país um lixo, o que nós sabíamos sobre Cuba, Fidel Castro, do Comunismo, entre outras perguntas capciosas e burras”, é o que diz o relato de Durvalino no livro já mencionado. “Explicamos que o nosso jornal era de poesia e arte. Eles fingiram acreditar e nos liberaram”. Para os especialistas e pesquisadores no assunto, o Gramma não tinha nada de uma simples coincidência com o jornal cubano. “É óbvio que era uma referência e depois o próprio Arnaldo me confidenciou isso em entrevista”, disse Cícero Nogueira. “Eles não podiam era dizer”.

Talvez fique claro o motivo quando consequências muito sérias estão em jogo num período de alta repressão militar. A explicação comum é de que o nome Gramma fazia referência ao local onde a turma de editores do jornal se encontrava, em animadas reuniões de pauta: a grama aos arredores da Igreja São Benedito, centro de Teresina. “Os jornais chegavam à cidade por volta das quatro e meia, cinco horas… E a gente se reunia ali para comentar os assuntos”, relembra Durvalino. “Arnaldo era muito doido. Às vezes chegava lá com uma capa de vampiro”, diverte-se. “A gente era considerado uns hippies, uns malucos boêmios…”, diz o próprio Arnaldo em entrevista publicada na revista Zig e Zag em 1995.

Outra história conhecida é a do acidente de moto, sofrido quando Arnaldo contava 24, o qual estraçalhou sua perna direita – foram dias sem botar o pé no chão, meses sem poder caminhar e dois anos de tratamento – datam desse período suas primeiras experiências com animação – as artimanhas arcaicas de papel manteiga e uma caixa de sapato eram tentativas de ocupar o tempo ocioso em recuperação. Ali surgia o primeiro desenho animado feito no Piauí: “Carcará: pega, mata e come”, premiado no Festival pela Embaixada Brasileira na Argentina, em 1976.

Anos mais tarde, Arnaldo teria confessado em algumas entrevistas que o problema na perna foi decorrente de um baculejo da polícia – daqueles com intenções claras e cruéis de deixar marcas. “Esta versão é inédita para mim”, diz Durvalino. “Arnaldo mentia muito. É possível ter criado narrativas fantasiosas”, afirma o amigo de infância e juventude. Edmar Oliveira, que também pertencia ao grupo, não acredita na versão. “Acho que faz parte do folclore”, nos diz em entrevista por e-mail – o piauiense hoje psiquiatra e escritor, mora no Rio. “Arnaldo subia na moto doidão depois de cervejas”, completa. “Ele gostava do risco”.

É possível, porém, que outras críticas sociais e políticas tenham incomodado as autoridades da época. Ainda nos anos 70, uma charge publicada em O Dia chamava atenção para o fato do governador, Alberto Silva, fazer viagens frequentes e corriqueiras de avião – há de se convir que o contexto econômico e social não era exatamente o mais propício para a aviação. “É um pássaro? É um avião? É o super-homem?”, indagava os personagens da tirinha, olhando para o céu. “Não, é o aero-Silva!”, respondia o quadrinho em seguida, revelando o rosto do governador em meio às nuvens.

“Mas o que era a política local perto de uma apologia a queda de regime, em plena a ditadura?”, provoca Cícero, para quem Arnaldo usava o deboche como uma arma, ao melhor estilo “juventude anárquica”, estando além de uma polarização política. “Ele trabalhava com mecanismos de poder, sempre colocando o olhar para descredibilizar os nossos heróis”. Foi assim em toda sua expressão artística – independente da linguagem e do meio. “Arnaldo era um farol ideológico”, segue o pesquisador – sempre com um humor dark, visceral e, como se sabe, sangrento.

Riso é coisa séria

Mesmo os menos atentos à obra de Arnaldo Albuquerque podem supor sua posição contrária ao regime imposto no Brasil àquela época – mas as suas questões iam para além do cenário político. Arnaldo estava apresentando um conflito mais macro, anterior e ao mesmo tempo interno: o conflito imperialismo versus regionalismo. Trazia críticas ao consumismo promovido por uma cultura de massa – e antevia, com pessimismo, as consequências disso.

A capa de Humor Sangrento, considerada a primeira revista em quadrinhos publicada no Piauí, em 1977, traz o tema explícito: num paredão de fuzilamento estão o Super-Homem, Zorro, Batman – nem mesmo a Luluzinha, o Snoopy e o Pato Donalds foram poupados. Todos aparentam feições tristes de quem encara o dia do juízo final. À frente deste paredão está um exército armado de foices e, liderando o movimento tão cruel quanto justiceiro, está ele, Arnaldo Albuquerque, em autorretrato.

“Nos anos 70 ele já estava falando da Indústria Cultural”, destaca Cícero. “Ele desenvolveu uma proposta para desqualificar e descredibilizar os mitos dos heróis das HQs criadas por essa indústria”, aponta o pesquisador, autor da dissertação “Sem palavras: humor e cotidiano nas histórias em quadrinhos de Arnaldo Albuquerque”, defendida em 2010 e que em breve deve virar livro.

Humor Sangrento é a primeira referência quando se fala em Arnaldo – o multiartista entrou para história como quadrinista, embora a publicação seja considerada um verdadeiro manual de técnicas. Pouco se fala do trabalho que desenvolveu em charges diárias, animação, intervenções, fotografia e roteiros de filme em super-8 – os dois filmes produzidos na década de 70 e creditados a Torquato Neto, “Adão e Eva: do Paraíso ao consumo” e “O Terror da Vermelha” revelaram em Arnaldo outro talento, àquela época, marginal – despontava ali um grande videomaker.

“Quando o Torquato chegou aqui e disse que o quente era filmar, com a super-8 em punho, o Arnaldo se revelou um excelente câmera”, relata Durvalino. “A mão dele era um tripé”. Ao melhor estilo cinema novo, que despontava em todo o país, a turma piauiense aventurava-se em produzir um cinema em liberdade que buscava, nas palavras de Torquato, “destruir a linguagem e explodir com ela” (artigo publicado no Jornal Última Hora, em 1971). Era a deixa que Arnaldo, para quem a transgressão sempre foi comum, precisava.

“Arnaldo elegeu os meios que eram ignorados, ou considerados inferiores – o quadrinho, a animação – para passar sua mensagem clara e objetiva, usando o humor como canal”, avalia Cícero Nogueira. Apostando nos meios desprezados, revela-se também um craque do storyboard – quando a técnica ainda nem tinha esse nome. “Pouca gente sabe mas o filme Adão e Eva, atribuído a Torquato é, originalmente, um quadrinho do Arnaldo”. A década era 70 e tínhamos aqui, no Piauí, alguém criando um conceito que somente décadas depois os teóricos definiriam: a convergência midiática.

O filme de 12 minutos traz a história do casal Adão e Eva que deixa o paraíso e cai nas tentações da sociedade de consumo, mas termina por se autodestruir. Na última cena, um cartaz avisa: “Toda sociedade tem o fim que merece”. Adão é Torquato e Eva é vivida por Claudete Dias em seu primeiro papel como atriz. Dessa, que foi talvez uma das primeiras experiências cinematográficas por aqui, sobraram apenas fotografias produzidas por Arnaldo Albuquerque e Antônio Noronha – os originais do filme desapareceram numa travessia de navio, do Rio à Londres, onde havia planos de ganhar uma sonoplastia.

A linguagem do cinema trazia a liberdade de expressão pulsante em Arnaldo – mas é preciso lembrar que havia uma história prévia ao seu contato com Torquato. “Há registros de Arnaldo dando cursos de cinema no Rio de Janeiro, inclusive ele foi do ciclo de amigos de Glauber Rocha”, aponta Nogueira.

O flerte do artista com múltiplas linguagens deixa mais atraente, porém torna mais difícil, uma classificação de sua obra. Talvez a linha em comum que perpassa sua produção esteja exatamente no rótulo “marginal” – uma cultura que fazia resistência a indústria cultural e ao regime político, e que encontrava no humor e sátira o escape para o desabafo social. Seu trabalho revela uma postura crítica à ditadura e à modernização – mas o foco está na ideologia e na propaganda do regime com bases imperialistas. Parecia tudo inusitado, sem intenções e trabalhado no deboche: mas por trás do riso o assunto era sério.

Jornal pra burro

Em 1971 Arnaldo Albuquerque publicava pela primeira vez no Pasquim – o semanário alternativo carioca que fez história por combater a ditadura com muito humor. O escracho podia até começar no nome, mas lá dentro estavam articulistas como Paulo Francis, Ivan Lessa, Sérgio Augusto e chargistas como Millôr Fernandes, Jaguar, Tarso de Castro, Ziraldo e Henfil. A geração que parecia disposta a desatar o nó da classe média acabou tecendo uma radiografia ácida do Brasil daquela época – e de humor ácido Arnaldo era entendido.

No Brasil, undergroud foi traduzido para “marginal” – esse movimento cultural cresce a partir de 1964, quando a censura a liberdade de expressão se torna mais rígida. Os artistas marginais recebem, é claro, influência do conteúdo norte-americano – mas é a pegada político-social que caracteriza as manifestações nacionais. Liberdade sexual, drogas, homossexualidade, feminismo – os assuntos “proibidos” estavam na pauta do dia de uma juventude transgressora.

“Nós éramos a contracultura”, diz Edmar Oliveira, médico psiquiatra e amigo de Arnaldo que também participou da elaboração do Gramma. “Éramos anti-acadêmicos e anarquistas”, reflete sobre a sua geração. “Não exagero quando afirmo que Arnaldo era o melhor da nossa geração. O mais completo e mais bem informado”, analisa. “Fez um busto de gesso de cada um de nós e botou na frente do Karnak [palácio do governo] e outros pontos da cidade com uma placa: ‘Quebre-me’. Ele ficava olhando e filmando a reação de quem passava. Alguns de nós fomos quebrados em praça pública por um transeunte enfurecido”, relembra. “Escuto aqui a gaitada de Arnaldo!”.

Esta não foi a primeira nem a única intervenção urbana no estilo happening que Arnaldo encabeçou naquela década. Os depoimentos dão conto de um artista performático em essência. “Uma vez Arnaldo andava com um batom no bolso e ficou na porta da casa de shows Beira Rio, beijando moças e rapazes que entravam”, relembra Durvalino. “Dessa ideia que surgiu o jornal Bouquitas Rouges, quer dizer, um jornal que era também performance”.

As ideias de Arnaldo estavam diretamente relacionadas a sua formação cultural, que mescla elementos da cultura popular, experimentadas na sua infância no Piauí, e se encontra com elementos de vanguarda no cinema e nas artes plásticas no Rio de Janeiro, onde morou. “Ele tinha uma veia crítica muito própria”, comenta Carlos Galvão, que assinou alguns trabalhos com Arnaldo e está escrevendo um livro com histórias dessa geração. “O Arnaldo era uma pessoa incomodada com as coisas todas, era um artista de vanguarda, ele pensava o mundo”. Seus desenhos, segundo ele próprio afirmou (entrevistas em periódicos entre os anos 80 e 90), tinham forte influência de Robert Crumb e Gilbert Shelton, ambos do undergound comix.

Os meios poderiam ser marginais, mas o humor, linguagem universal, certamente era o canal para levar a sua crítica as pessoas – o chargista é um cronista do cotidiano, valendo-se da liberdade para levar a reflexão. E, embora não fosse propriamente um homem das palavras, Arnaldo demonstra certo talento literário em “A classe média vai à caça”, conto publicado no livro Ô de casa, em 1977.

“Onde houver um espaço, por menor que seja, para publicar alguma coisa, eu faço”, disse Arnaldo em entrevista ao jornal O Dia em agosto de 1991. Na mesma conversa, aponta as adversidades do seu ofício e afirma com lucidez a identidade do seu quadrinho. “Eu não vou desenhar super-herói, coisa que não tem nada que ver comigo”, adiantava. “Não sou muito de batalhar para ser consumido”.

Seja marginal, seja herói?

Arnaldo Albuquerque é descrito pelos amigos como um artista completo e genial. Na Teresina dos anos 70, as turmas eram formadas pela vizinhança – os garotos da rua – ou do colégio. “Eu já tinha ouvido falar dele, mas não o conhecia”, lembra Edmar Oliveira. “Ele era da zona sul e eu da norte. O primeiro encontro foi nos jardins do Clube dos Diários e ficamos amigos”.

A casa onde Arnaldo morava na juventude, famosa rua do Barrocão, virou praticamente um QG da turma. “Passamos a frequentar sua casa, que era um arquivo de quadrinhos e revistas alternativas”. Boa parte dessas coleções de revistas permanecem hoje exatamente no mesmo imóvel – elas foram resgatadas por Bruno Baker, sobrinho de Arnaldo, após a morte do artista em 2015. “O tio Arnaldo era muito louco”, descreve. “Essa revista Bondinho aqui eu salvei de um ataque dele – ele estava lendo e de repente a incendiou”, diz mostrando um exemplar queimado pela metade.

Desleixado, Arnaldo nunca se preocupou em datar, catalogar ou organizar a sua produção – muitos estudantes, pesquisadores e documentaristas frequentaram a sua casa em busca de materiais para pesquisa, que eram cedidos pelo próprio Arnaldo e nunca mais retornavam. “Ele era totalmente desapegado”, diz Cícero, que, na época do mestrado chegou a frequentá-lo. “Descobrimos o prêmio na França em um papel amassado e jogado pelos cantos”.

Há charges originais, exemplares em que publicou, rolos de super-8, centenas de fotolitos, desenhos, rabiscos e um arsenal de cartas – trocadas com muitos artistas, os escritos são testemunhos ricos daquela geração. Há, principalmente, correspondências de Maria Lidia Noronha, com quem Arnaldo foi casado e teve dois filhos.

“Arnaldo não era uma pessoa fácil no trato”, diz o amigo Edmar. “Sempre tentava chocar o interlocutor. Sempre com histórias fantásticas e inverídicas”, observa com admiração e as ressalvas permitidas pelo tempo. “Muito grande para os padrões piauienses, muito bonito também: seu óculos de míope lhe davam um charme com as meninas, mas suas ‘loucuras’ quase sempre desperdiçavam o encontro”.

E assim parece ter sido até os seus dias finais. Só saia de casa para o botequim, a um quarteirão. Acostumado com a margem, nunca foi de holofotes. Chegou – e poderia ter testado – as mais modernas tecnologias – mas parecia viver atormentado por fantasmas do passado, aos 62. “Eu adoraria ver os quadrinhos dele hoje”, brinca Cícero. O seu caleidoscópio de artista continuava a girar – no quarto em que passou os últimos dias, na mesma casa, do Barrocão, há uma tela grande e incompleta – a última que iniciou, desenhando com carvão. “Depois disso, silenciou”, escreveu Edmar. “Parecia que a obra tinha ficado pronta”.

Publicada na Revestrés#39 – janeiro-fevereiro de 2019.

Protected by Patchstack

Protected by Patchstack